2017年7月のTime誌にある精神科医の話が掲載されていました。

精神科医のオークランダー氏は、多忙な仕事と不規則な生活から肉体と精神の不調を感じていました。そこで、かねてから自分が患者に「運動の重要性」を説いていたように、自分もトレーナーをつけて筋トレを始めてみたのです。

筋トレを初めて1ヶ月後、オークラウンダー氏は自身の変化についてこのように述べています。

「睡眠時間が少ないにもかかわらず、ぐっすりと眠れるようになりました。そしてエネルギーに満ち溢れている自分に気づきました」

このコメントを裏付けるように、2017年7月、世界で初めてレジスタンストレーニング(筋トレ)と睡眠についてのシステマティックレビューが雑誌Sleep Medicine Reviewsに掲載されたのです。

✻システマティックレビューとは、質の高い研究データを集め分析した、もっともエビデンスレベルの高い報告。

著者であるマックマスター大学のKovacevicらはレビューでこう結論づけています。

「レジスタンストレーニングは、睡眠の質を大きく改善させる」

今回は、Kovacevicらのレビューをご紹介しながら、筋トレと睡眠について考察していきましょう。

Table of contents

◆ 睡眠の質について3分で理解しよう

眠りが浅いとき、私たちは夢を見ます。夢を見るのは脳が覚醒時よりも強く活動しているためです。脳は活動しているのですが、身体の筋肉はゆるんで運動機能は停止しているため、外見的には寝ているように見えます。

この時間帯を「レム睡眠」といいます。

深い眠りになると脳の活動も収まり、いわゆるぐっすり寝ている状態になります。

この時間帯を「ノンレム睡眠」といいます。

起こされて寝ぼけた状態になるのは、深い眠りであるノンレム睡眠のときに起こされるからです。

通常の睡眠では、就寝から間もなく深い眠り(ノンレム睡眠)に入り、90分ほどで浅い眠り(レム睡眠)に移行し、これを繰り繰り返しています。

睡眠をさらに詳しく調べてみると、5段階の睡眠構造(sleep architecture)に分類することができます。

Fig.1:Ohayon MM, 2004より筆者作成

ノンレム睡眠は、浅いノンレム睡眠であるステージ1とステージ2、深いノンレム睡眠である徐波睡眠(ステージ3、4に相当)に分けられます。

睡眠の質(Quality of Sleep)の良し悪しは、この睡眠構造の度合いで判断することができます。とくに深いノンレム睡眠である徐波睡眠が多くなることは深く眠れることを意味しており、睡眠の質が高いことを示します。

では、いくつか例を見ていきましょう。

一般的に加齢によって睡眠の質は低下します。これは入眠潜時(眠りに入るまでの時間)の延長、浅いノンレム睡眠(ステージ1〜2)の増加、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)の減少によって特徴づけられています(Ohayon MM, 2004)。

Fig.2:Ohayon MM, 2004より筆者作成

高齢になると寝付きが悪くなり、睡眠時間が多いにも関わらず熟睡感が得られにくいという訴えが多く聞かれます。これは入眠潜時の延長と徐波睡眠の減少に要因があるのです。

また、睡眠における男女の性差も睡眠構造によって特徴づけることができます。女性は男性に比べて、全体の睡眠時間は少ない傾向にありますが、浅いノンレム睡眠(ステージ1)が少なく、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)が多いことがわかっています(Walsleben JA, 2004)。

Fig.3:Walsleben JA, 2004より筆者作成

女性は男性よりも睡眠時間が少ない代わりに、徐波睡眠が多くなる傾向があるため、深く眠ることができるのです。

それでは、筋トレは睡眠の質にどのような影響を与えるのでしょうか?

◆ 筋トレが睡眠の質を高めるエビデンス

運動が睡眠に良い影響を与えるエビデンスの多くは、ジョギングなどの有酸素運動に限られており、レジスタンストレーニングによるエビデンスは示されていませんでした。

そのような中、マックマスター大学のKovacevicらは、2017年7月、レジスタンストレーニングと睡眠に関する13もの研究報告をまとめたシステマティックレビューを発表したのです。

その結論はとてもシンプルなものでした。

「レジスタンストレーニングは睡眠の量は増やさないが、睡眠の質を高める」

習慣的にレジスタンストレーニングを行っている場合、睡眠時間は増えませんが、浅いノンレム睡眠(ステージ1)を減少させ、深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を増加させることが示されました。

Fig.4:Kovacevic A, 2017より筆者作成

ノンレム睡眠のステージ1の減少と徐波睡眠の増加は「深い睡眠」を意味します。つまり、レジスタンストレーニングは睡眠の質を高めることが示唆されたのです。

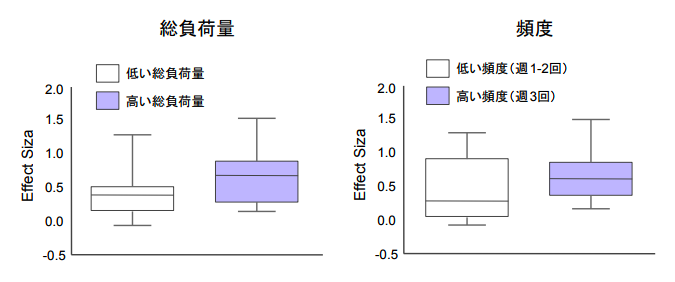

またKovacevicらは、レジスタンストレーニングの総負荷量、頻度が睡眠に与える影響についても統計的な解析を行いました。

その結果、睡眠の質はトレーニングの「量」に依存することがわかったのです。

総負荷量は運動強度に運動回数を乗じた値です。睡眠の質は、少ない総負荷量よりも高い総負荷量で改善し、少ない頻度(週1〜2回)よりも多い頻度(週3回)で改善することが示されました。

Fig.5:Kovacevic A, 2017より筆者作成

トレーニングの総負荷量、多い頻度といった因子によって睡眠の質は高まるのです。

では、どのようなメカニズムによってレジスタンストレーニングは睡眠の質を改善させるのでしょうか?

レジスタンストレーニングを行うことによって、睡眠中の体温が上昇することがわかっています。この体温の上昇が深いノンレム睡眠(徐波睡眠)を誘発させると推察されています(Shioda K, 2012)。

また、2005年のメタアナリシスでは、トレーニングによる心拍数の増加が迷走神経を活性化させ、睡眠時の心拍数が低下することによって睡眠の質が改善されると推察されています(Sandercock GR, 2005)。

✻メタアナリシスとは質の高い研究データを集め統計解析した、もっともエビデンスレベルの高い報告。

さらに、レジスタンストレーニングは不安を解消することがわかっています。このような気分の改善は、脳由来の神経栄養因子(BDNF)を増加させ、これが睡眠の質の改善に寄与することが示唆されています(Brosse AL, 2002)。

その他にもトレーニングによるグルコース代謝、成長ホルモンの増加などが睡眠の質を改善させると推察されていますが、これらの実証にはさらなる検証が必要であるとKovacevicらは述べています。

Fig.6:Uchida S, 2012より筆者作成

Kovacevicらのレビューは、世界で初めてレジスタンストレーニングが睡眠の質を高めるというエビデンスを示しました。

トレーニングが深い睡眠である徐波睡眠を増やす効果には、トレーニングによる体温の上昇や心拍数の減少などのいくつかの要因が関与していることが推測されています。そして睡眠の質の向上は、トレーニングの総負荷量や頻度などの量によって依存します。習慣的に多くの量をトレーニングすることによって、睡眠の質が高まることが示唆されているのです。

狩猟採集時代、ヒトは身体を動かし、筋肉を使うことで狩りを行い、生き延びてきました。しっかりと筋肉を回復させるためには、夜間の睡眠が重要だったのです。そう考えると、筋トレが睡眠を促す「スイッチ」になってもおかしくはないでしょう。ヒトは筋肉を使うことで睡眠を誘発する仕組みを、進化の過程で獲得してきたのかもしれません。

筋トレの重要なエビデンスをまとめた新刊です!

◆ 読んでおきたい記事

シリーズ①:筋肉を増やすための栄養摂取のメカニズムを理解しよう

シリーズ②:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう

シリーズ③:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取タイミングを知っておこう

シリーズ④:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう

シリーズ⑤:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取を知っておこう

シリーズ⑥:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取の方法論

シリーズ⑦:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)について知っておこう

シリーズ⑧:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)の実践論

シリーズ⑨:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう

シリーズ⑩:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間について知っておこう

シリーズ⑪:筋トレの効果を最大にするトレーニングの頻度について知っておこう

シリーズ⑫:筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう

シリーズ⑬:筋トレの効果を最大にするロイシンについて知っておこう

シリーズ⑭:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ

シリーズ⑮:筋トレの効果を最大にするベータアラニンについて知っておこう

シリーズ⑯:いつまでも若々しい筋肉を維持するためには筋トレだけじゃ不十分?

シリーズ⑰:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑱:筋トレとアルコール摂取の残酷な真実

シリーズ⑲:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑳:長生きの秘訣は筋トレにある

シリーズ㉑:筋トレの最適な負荷量を知っておこう(2017年8月版)

シリーズ㉒:筋トレが不安を解消するエビデンス

シリーズ㉓:筋肉量を維持しながらダイエットする方法論

シリーズ㉔:プロテインの摂取はトレーニング前と後のどちらが効果的?

シリーズ㉕:筋トレの前にストレッチングをしてはいけない理由

シリーズ㉖:筋トレの効果を最大にするウォームアップの方法を知っておこう

シリーズ㉗:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間を知っておこう(2017年9月版)

シリーズ㉘:BCAAが筋肉痛を回復させるエビデンス

シリーズ㉙:筋トレの効果を最大にするタマゴの正しい食べ方

シリーズ㉚:筋トレが睡眠の質を高める〜世界初のエビデンスが明らかに

シリーズ㉛:筋肉の大きさから筋トレをデザインしよう

シリーズ㉜:HMBが筋トレの効果を高める理由~国際スポーツ栄養学会のガイドラインから最新のエビデンスまで

シリーズ㉝:筋トレの効果を高める最新の3つの考え方〜Schoenfeld氏のインタビューより

シリーズ㉞:筋トレによって脳が変わる〜最新のメカニズムが明らかに

シリーズ㉟:ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう

シリーズ㊱:筋トレが病気による死亡率を減少させる幸福な真実

シリーズ㊲:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜現代の科学が示すひとつの答え

シリーズ㊳:筋トレとアルコールの残酷な真実(続編)

シリーズ㊴:筋トレの効果を最大にする「関節を動かす範囲」について知っておこう

シリーズ㊵:筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?

シリーズ㊶:筋トレと遺伝の本当の真実〜筋トレの効果は遺伝で決まる?

シリーズ㊷:エビデンスにもとづく筋肥大を最大化するための筋トレ・ガイドライン

シリーズ㊸:筋トレしてすぐの筋肥大は浮腫(むくみ)であるという残念な真実

シリーズ㊹:時間がないときにやるべき筋トレメニューとは〜その科学的根拠があきらかに

シリーズ㊺:筋トレの効果を最大にする新しいトレーニングプログラムの考え方を知っておこう

シリーズ㊻:筋トレは心臓も強くする〜最新のエビデンスが明らか筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊼:プロテインは骨をもろくする?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊽:コーヒーが筋トレのパフォーマンスを高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊾:睡眠不足は筋トレの効果を低下させる~その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊿:イメージトレーニングが筋トレの効果を高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ51:筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ52:筋トレ後のタンパク質の摂取は「24時間」を意識するべき理由

シリーズ53:筋トレが高血圧を改善させる〜その科学的根拠を知っていこう

シリーズ54:ケガなどで筋トレできないときほどタンパク質を摂取するべきか?

シリーズ55:筋トレは脳卒中の発症リスクを高めるのか?〜筋トレによるリスクを知っておこう

シリーズ56:筋トレを続ける技術〜意志力をマネジメントしよう

シリーズ57:筋トレ後にプロテインを飲んですぐに仰向けに寝てはいけない理由

シリーズ58:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか問題

シリーズ59:筋トレの効果を最大にする食品やプロテインの選ぶポイントを知っておこう

シリーズ60:ベンチプレスをするなら大胸筋損傷について知っておこう

シリーズ61:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう(2018年4月版)

シリーズ62:筋トレ後のタンパク質摂取に炭水化物(糖質)は必要ない?

シリーズ63:ホエイ・プロテインと筋トレ、ダイエット、健康についての最新のエビデンスまとめ

シリーズ64:筋トレの効果を最大にする「牛乳」の選び方を知っておこう

シリーズ65:そもそもプロテインの摂取は筋トレの効果を高めるのか?

シリーズ66:筋力を簡単にアップさせる方法~筋力と神経の関係を知っておこう

シリーズ67:筋力増強と筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度の最新エビデンス

シリーズ68:筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?〜最新のエビデンスを知っていこう

シリーズ69:筋トレで疲労困憊まで追い込んではいけない理由(筋力増強編)

シリーズ70:筋トレで筋肥大の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ71:筋トレで筋力増強の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ72:ネガティブトレーニングは筋肥大に効果的なのか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ73:筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?

シリーズ74:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜ハーバード大学の見解と最新エビデンス

シリーズ75:筋トレによる筋肥大の効果は強度、回数、セット数を合わせた総負荷量によって決まる

シリーズ76:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ(2018年8月版)

シリーズ77:筋トレとHMBの最新エビデンス(2018年8月版)

シリーズ78:筋トレによる筋肉痛にもっとも効果的なアフターケアの最新エビデンス

シリーズ79:筋肥大のメカニズムから筋トレをデザインしよう

シリーズ80:筋トレの効果を最大にする週の頻度(週に何回?)の最新エビデンス

シリーズ81:筋トレ後のクールダウンに効果なし?〜最新のレビュー結果を知っておこう

シリーズ82:筋トレの総負荷量と疲労の関係からトレーニングをデザインしよう

シリーズ83:筋トレのパフォーマンスを最大にするクレアチンの最新エビデンス

シリーズ84:筋トレのあとは風邪をひきやすくなる?〜最新エビデンスと対処法

シリーズ85:筋トレのパフォーマンスを最大にするカフェインの最新エビデンス

シリーズ86:筋トレとグルタミンの最新エビデンス

シリーズ87:筋トレとアルギニンの最新エビデンス

シリーズ88:筋トレとシトルリンの最新エビデンス

シリーズ89:筋トレするなら知っておきたいサプリメントの最新エビデンスまとめ

シリーズ90:筋トレをするとモテる本当の理由

シリーズ91:高タンパク質は腎臓にダメージを与えない〜最新エビデンスが明らかに

シリーズ92:筋トレするなら知っておきたい食事のキホン〜ハーバード流の食事プレート

シリーズ93:筋トレを続ける技術〜マシュマロ・テストを攻略しよう

シリーズ94:スクワットのフォームの基本を知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ95:スクワットのフォームによって筋肉の活動が異なる理由

シリーズ96:スクワットの効果を最大にするスタンス幅と足部の向きを知っておこう

シリーズ97:ベンチプレスのフォームの基本を知っておこう【ベンチプレスの科学】

シリーズ98:ヒトはベンチプレスをするために進化してきた【ベンチプレスの科学】

シリーズ99:デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ100:デッドリフトのリフティングの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ101:筋トレを続ける技術~脳をハックしよう!

シリーズ102:腕立て伏せの回数と握力から心臓病のリスクを知ろう!

シリーズ103:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ104:筋トレによる筋肥大の効果は「週のトレーニング量」で決まる!【最新エビデンス】

◆ 参考論文

Kovacevic A, et al. The effect of resistance exercise on sleep: A systematic review of randomized controlled trials. Sleep Med Rev. 2017 Jul 19. pii: S1087-0792(16)30152-6.

Ohayon MM, et al. Meta-analysis of quantitative sleep parameters from childhood to old age in healthy individuals: developing normative sleep values across the human lifespan. Sleep. 2004 Nov 1;27(7):1255-73.

Walsleben JA, et al. Sleep and reported daytime sleepiness in normal subjects: the Sleep Heart Health Study. Sleep. 2004 Mar 15;27(2):293-8.

Uchida S, et al. Exercise effects on sleep physiology. Front Neurol. 2012 Apr 2;3:48.

Shioda K, et al. The effect of acute high-intensity exercise on following night sleep. J. Japanese Soc. Clin. Sports Med. 2012.

Sandercock GR, et al. Effects of exercise on heart rate variability: inferences from meta-analysis. Med Sci Sports Exerc. 2005 Mar;37(3):433-9.

Brosse AL, et al. Exercise and the treatment of clinical depression in adults: recent findings and future directions. Sports Med. 2002;32(12):741-60.

Carskadon MA, et al. Monitoring and staging human sleep. Principles and practice of sleep medicine. 5th ed. St. Louis: Elsevier Saunders; 2011. p. 16-26.