ダイエットは食事制限だけでも体重を減らすことができますが、リバウンドを防いで長期的にダイエットを成功させるためには、運動を合わせて行うことが推奨されています。

『ダイエットでリバウンドを防ぐなら「運動」をするべき科学的根拠』

また、近年ではダイエットによる「筋肉量の減少」がリバウンドを誘発する要因である研究結果が報告され、ダイエットにおける筋肉の重要性が示唆されています。

そこで、ダイエットで筋肉量を減少させないために推奨されているのが高タンパク質の摂取であり、筋トレなのです。

『筋肉を減らさずにダイエットするならタンパク質の摂取量を増やそう!』

今回は、ダイエットで行うべき「筋トレの方法論」についての最新の研究報告をご紹介しましょう。

Table of contents

- ◆ リバウンドを防ぐには有酸素運動に筋トレを加えよう

- ◆ 筋肥大の効果は「トレーニングの総負荷量」で決まる

- ◆ ダイエットで筋トレするなら「低強度トレーニング」

- ◆ ダイエットで筋トレするなら「多関節トレーニング」

- ◆ 筋トレとタンパク質の摂取はセットで!

- ◆ ダイエットの科学シリーズ

- ◆ 筋トレの科学シリーズ

- ◆ 参考文献

◆ リバウンドを防ぐには有酸素運動に筋トレを加えよう

ダイエットにおける「運動」の目的は、体重を減少させるとともに、リバウンドを防ぐことです。では、有酸素運動と筋トレではどちらが効果的なのでしょうか?

この検証を行ったのがマドリード工科大学のRojo-Tiradoらです。

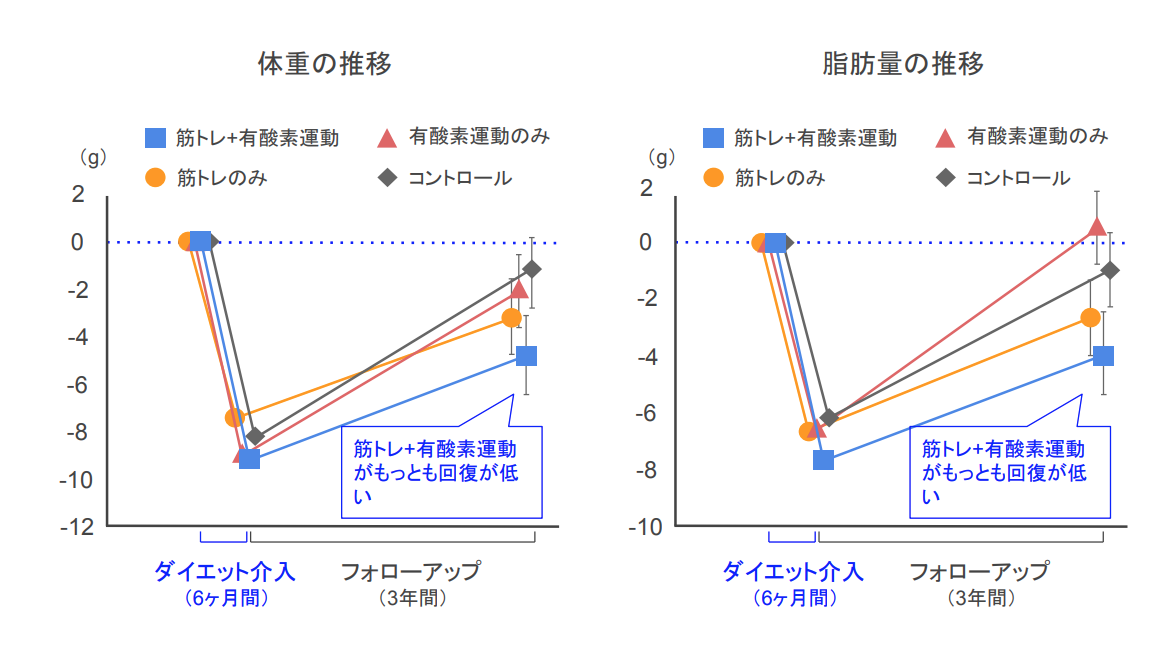

2021年、Rojo-Tiradoらは、6ヶ月のダイエット後に食事制限と運動を継続し、3年間に渡って体重の変化を追跡調査しました。被験者は、有酸素運動のみ、筋トレのみ、有酸素運動と筋トレを行う3つのグループと対照群(コントロールグループ)に分けられ、3年後の体重、脂肪量の回復度合い(リバウンド度合い)が計測されました。

その結果、体重、脂肪量ともにもっとも体重の回復が少なかったのが有酸素運動+筋トレであり、次いで筋トレ、有酸素運動の順となりました。

Fig.1:Rojo-Tirado MÁ, 2021より筆者作成

これらの結果から、有酸素運動と筋トレをセットで行うことがもっとも体重や脂肪量の回復を抑え、リバウンドを防ぐことが示唆されたのです(Rojo-Tirado, 2001)。

さらに2021年、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリンのO'Donoghueらは、有酸素運動と筋トレによるダイエット効果について5つのランダム化比較試験(RCT)をもとにしたメタアナリシスを行った結果、有酸素運動のみ、筋トレのみよりも有酸素運動と筋トレをセットで行うことが体重のさらなる減少に寄与し、心肺機能を高めることを示唆しています(O'Donoghue G, 2021)。

有酸素運動だけでなく筋トレを組み合わせることがダイエット効果を高めて、リバウンドを防ぐ有効な運動になるのです。筋トレだけでもも効果的ですが、最大限の効果を得るためには「有酸素運動+筋トレ」を行う必要があるのです。

では、ダイエットで行うべき筋トレの方法論をどのようにデザインしたら良いのでしょうか?

◆ 筋肥大の効果は「トレーニングの総負荷量」で決まる

筋トレによって筋肉量が増加することを「筋肥大」といいます。

これまで、筋トレによって筋肥大の効果を最大化するためには「高強度トレーニング」を行うことが常識とされてきました。しかし、筋肉のもととなる筋タンパク質の合成率を計測できる新しい検査方法が確立されると、筋トレの方法論のパラダイム・シフトが起きたのです。

それが「筋肥大の効果は、強度ではなく『トレーニングの総負荷量』で決まる」ということです。

総負荷量とは、トレーニングの強度と回数、そしてセット数を合わせた負荷量のことです。

総負荷量 = 強度 × 回数 × セット数

これは、低強度トレーニングであっても回数やセット数を増やして総負荷量を高強度トレーニングと同等にすれば、同じ筋肥大の効果が得られることを意味しています。

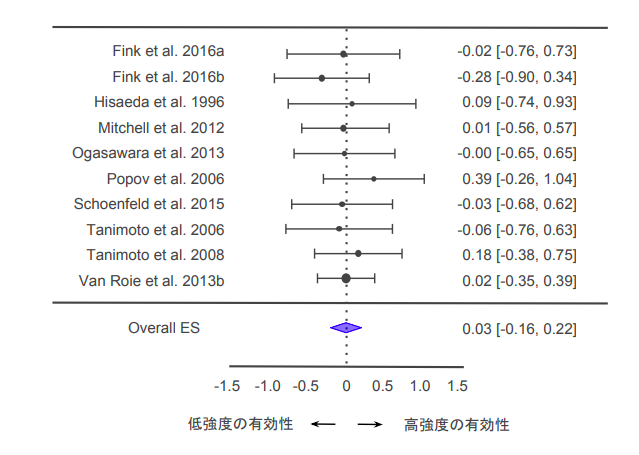

このエビデンスを報告したのがニューヨーク市立大学のSchoenfeldらです。

Schoenfeldらは、これまでに報告されたトレーニング強度による筋肥大の効果についての研究結果をまとめたメタアナリシスを行い、その結果、低強度トレーニングでも回数やセット数を増やして総負荷量を高めることにより、高強度トレーニングと同等の筋肥大の効果をられることを示唆しています。(Schoenfeld BJ, 2017)

Fig.2:Schoenfeld BJ, 2017より筆者作成

では、ダイエットで筋トレを行う場合、トレーニングの強度は高強度と低強度のどちらが良いのでしょうか?

◆ ダイエットで筋トレするなら「低強度トレーニング」

ダイエットで筋トレを行う目的は、筋肥大の効果とともに脂肪の減少効果も得ることです。

筋トレというとなるべく重たいバーベルを使った高強度トレーニングというイメージですが、高強度トレーニングは無酸素性代謝によってエネルギーを生成するため、脂肪が効率的に減少しません。

これに対して、低強度トレーニングは部分的に有酸素性代謝によってエネルギーを生成するため、脂肪が減少しやすくなります。

『』

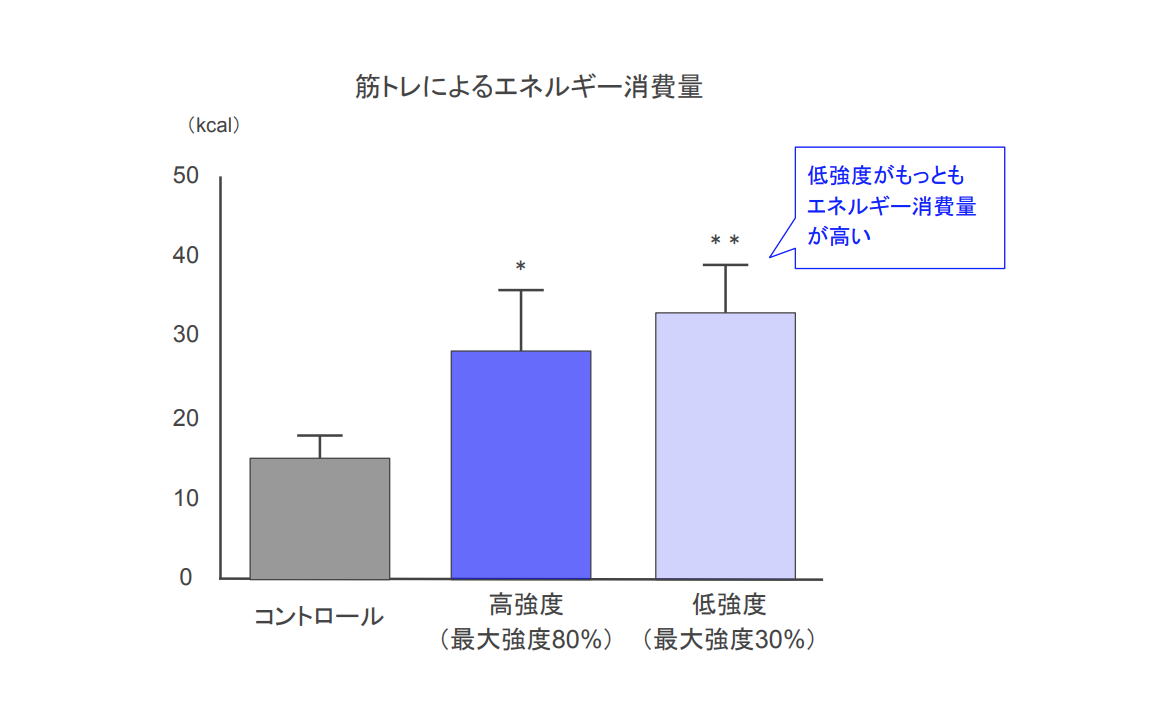

さらに近年では、低強度トレーニングは高強度トレーニングよりもエネルギー消費量が高いことが報告されています。

2019年、カンピーナス州立大学のBrunelliらは、被験者に対して最大筋力の80%で行う高強度トレーニングと30%で行う低強度トレーニングを疲労困憊まで行いました。

その結果、低強度トレーニングは、高強度よりも総負荷量が高く、エネルギー消費量も高くなることが示されました。

Fig.3:Brunelli DT, 2019より筆者作成

これらの結果から、ダイエット目的で筋トレを行うのであれば、トレーニング強度は高強度よりも低強度によって総負荷量を高めることがエネルギー消費量も高め、筋肥大とともに脂肪の減少効果を得やすくなることが示唆されたのです。

では、ダイエットで行うべき筋トレのトレーニング方法は何でしょうか?

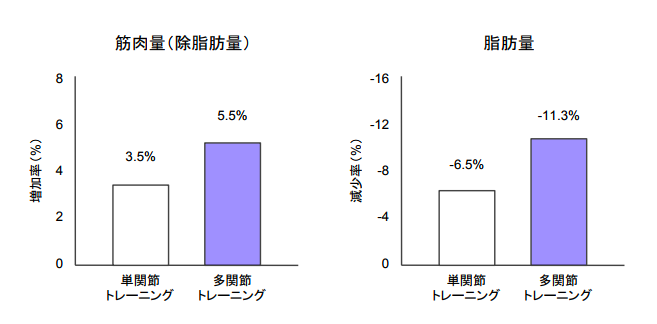

◆ ダイエットで筋トレするなら「多関節トレーニング」

リバウンドを防ぐには有酸素運動と筋トレを合わせて行うべきと言われても、忙しい毎日の中で多くの時間をトレーニングにあてることはできません。そのため、筋トレは短時間で効果の高いメニューを行いたいものです。

筋トレのメニューは目的(筋力増強や筋肥大、パフォーマンス)に応じて異なります。このメニューをやれば万能な効果を得られるというものはありません。しかし、ダイエットで全身的な筋肉量の増加を目的とする筋トレメニューであれば最近に報告された研究結果が参考になります。

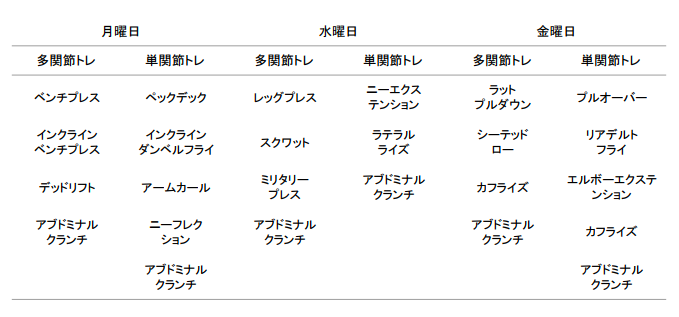

筋トレのトレーニング方法にはアームカールのような単関節トレーニング(アイソレーション:ひとつの関節を動かすトレーニング)とスクワットやベンチプレスのような多関節トレーニング(コンパウンド:複数の関節を動かすトレーニグ)があります。

では、短時間で全身の筋肉量を増やすためには、単関節トレーニングと多関節トレーニングのどちらを行ったほうが効果的なのでしょうか?

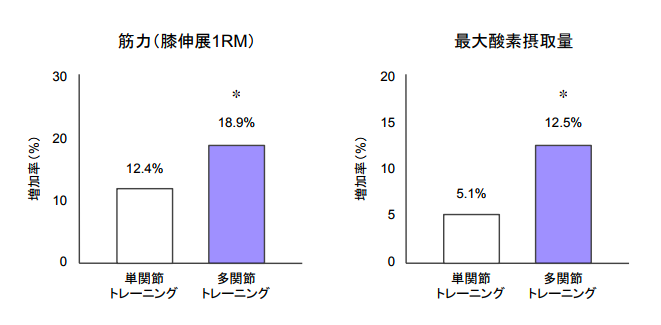

この問いについて検証したのがパドヴァ大学のPaoliらです。

Paoliらは単関節トレーニングと多関節トレーニングの総負荷量が等しくなるように統制し、両トレーニングの脂肪量、筋肉量、最大酸素摂取量に対する効果を検証しました。

被験者を単関節トレーニングと多関節トレーニングの2つのグループに分け、週3回、8週間のトレーニングを実施しました。多関節トレーニングは6〜8RMで行われ、総負荷量を同等にするために単関節トレーニングは12〜18RMで行われました。トレーニング前後で筋力(スクワット、ベンチプレス、膝伸展の1RM)、脂肪量、筋肉量(除脂肪量)、最大酸素摂取量が計測されました。

Fig.4:Paoli A, 2017より筆者作成

トレーニング後、両グループともに筋肉量、筋力、最大酸素摂取量の増大、脂肪量の減少を認めました。また両グループ間における筋肉量の増大と脂肪量の減少の効果に差はありませんでした。しかし、多関節トレーニングでは筋力と最大酸素摂取量の有意な増加が示されました。

Fig.5:Paoli A, 2017より筆者作成

これらの結果から、多関節トレーニングは単関節トレーニングと同等の筋肥大の効果が得られるだけでなく、筋力と最大酸素摂取量が有意に増加することが示唆されたのです。

Paoliらは、多関節トレーニングによる最大酸素摂取量の12.5%の増加は、通常の有酸素運動によって得られた効果と同等か、それ以上の効果であり、脂肪量の減少に寄与したと述べています。

多関節トレーニングは筋肥大の効果とともに脂肪量の減少も期待できるトレーニングメニューなのです。

ダイエットやリバウンド防止の目的で筋トレを行うのであれば、スクワットやベンチプレスなどの多関節トレーニングを中心に、低強度で高回数を行うようにメニューをデザインしましょう。時間があれば単関節トレーニングを追加することも筋肥大に効果的です。

◆ 筋トレとタンパク質の摂取はセットで!

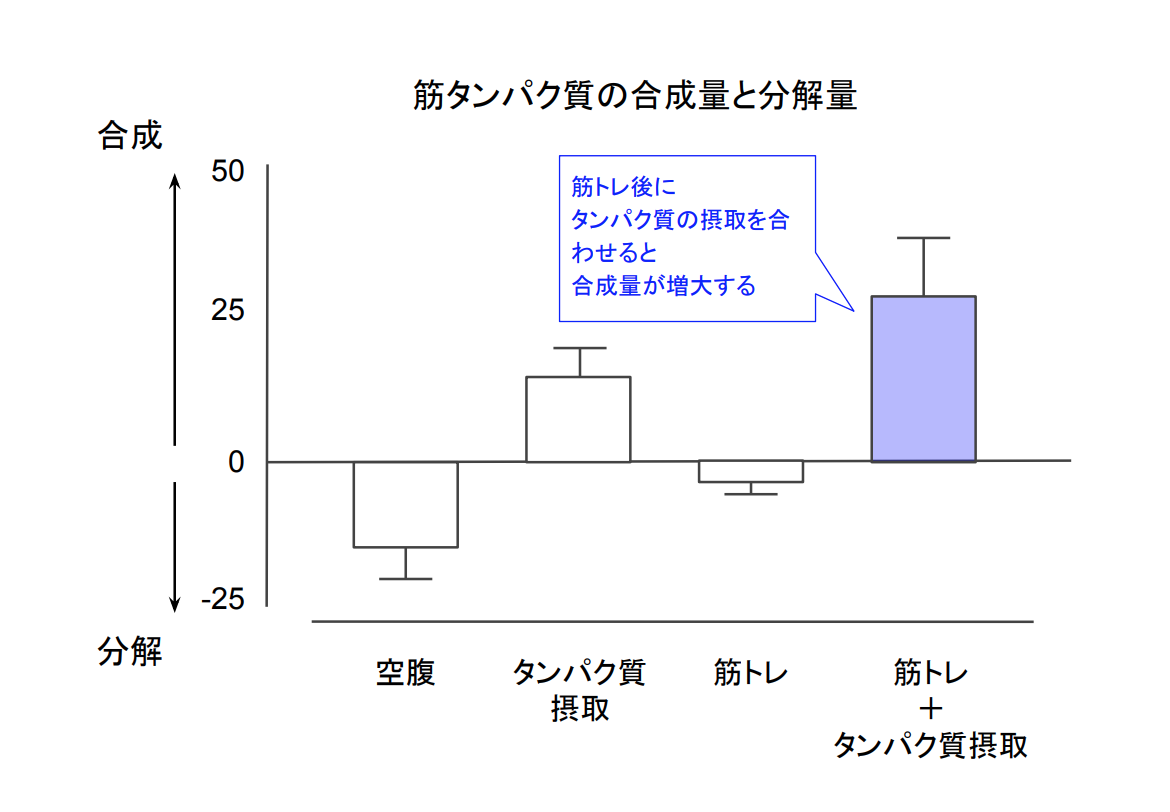

筋トレによる筋肥大の効果を高めるためには、タンパク質の摂取がかかせません。なぜなら、筋トレしただけでタンパク質を摂取しないと筋肥大が生じないからです。

筋肥大は、筋肉のもととなる筋タンパク質の合成量が分解量を上回ったときに生じます。筋トレは筋タンパク質の合成感度を高めますが、合成量は増えません。筋トレにとって筋タンパク質の合成感度が高まったときにタンパク質を摂取することで合成量が増大し、筋肥大が生じるのです。

Fig.6:Biolo G, 1997より筆者作成

では、どのようにタンパク質を摂取すると筋肥大の効果を最大化させることができるのでしょうか?そこで重要になるのがタンパク質の品質、摂取量、摂取パターンです。

品質の高いタンパク質とは、9つある必須アミノ酸が十分に備わっているものであり、食品では肉類(牛肉、豚肉、鶏肉)や乳製品、プロテイン、豆類になります。しかしながら、牛肉や豚肉といった赤い肉は「太りやすい肉」でもあるため、ダイエットで筋トレするのであれば太りにくい肉である「皮なしの鶏肉」を選びましょう。また、食欲を減らす効果もあるホエイプロテインからの摂取も推奨されます。

『ダイエットするなら「赤い肉」よりも「白い肉」を食べよう!』

1日のタンパク質の摂取量は「体重1kgあたり1.62g」が筋肥大に効果的な摂取量とされています(Morton RW, 2018)。ダイエットで推奨されるタンパク質の摂取量は「1.2〜19g」、筋肉量を維持するための摂取量が「1.3g以上」でしたが、筋トレを行うのであればやや多めの「1.62g」の摂取量を目安にしましょう。

『タンパク質がダイエット効果を高める最新エビデンスを知っておこう!』

『筋肉を減らさずにダイエットするならタンパク質の摂取量を増やそう!』

大事なことは、筋トレをしたあとに筋タンパク質の合成感度が「24時間、高まっている」ということです。つまり、筋トレ後の24時間はタンパク質を効果的に摂取することによって筋タンパク質の合成量を効果的に高め、筋肥大の効果の最大化につながるのです(Phillips SM, 2014)。

そこで重要になるのが、筋トレ後の24時間でのタンパク質の摂取パターンです。

70kgの男性であれば、筋トレ後のタンパク質の推奨摂取量は113g(70×1.62g)になります。この男性が夕方に筋トレを行った場合、その日の夕食、就寝前、翌日の朝食と昼食で推奨摂取量である113gを摂取するように摂取パターンを構築します。

例えば、タンパク質を夕食40g、就寝前20g、朝食25g、昼食30gというパターンで摂取すると筋肥大の効果を最大化させることができます。ここで重宝するのがホエイプロテインです。プロテインを食事の30分ほど前に摂取することでタンパク質を補給できるとともに、食欲の減少効果も期待できます。

『ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう』

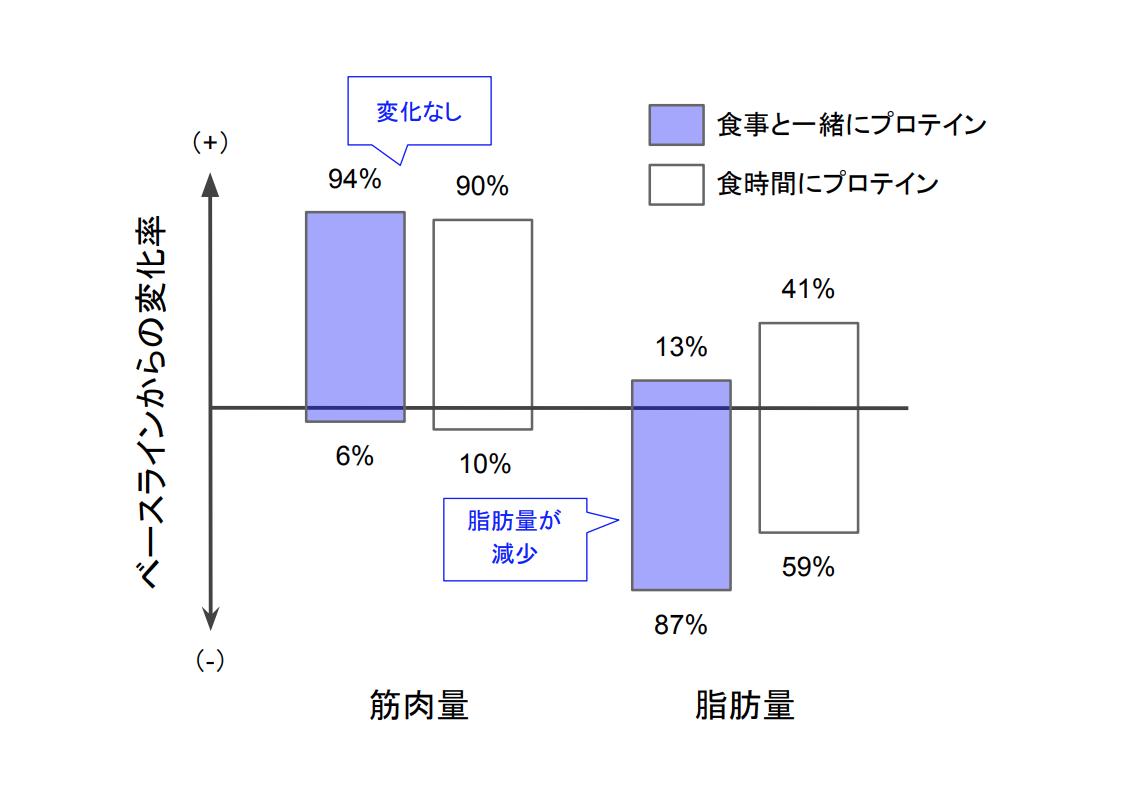

パデュー大学が報告したシステマティックレビューでは、ホエイプロテインを食間で摂取するのではなく、食事と合わせて摂取することで同じ筋肥大の効果であっても脂肪量を減少させることが示唆されています(Hudson JL, 2018)。

Fig.7:Hudson JL, 2018より筆者作成

ホエイプロテインを食前に摂取することで食欲を抑えて、筋肥大の効果だけでなく脂肪量を減少させる可能性があるのです。

ダイエットで筋トレを行うのであれば、有酸素運動とセットで行うとリハバウンドの防止効果が高まります。しかしながら、忙しい中、そこまでトレーニング時間を取れないのが現実でしょう。その場合は、スクワットやベンチプレスなどの多関節トレーニングを中心に低強度で総負荷量を増やすように行いましょう。

また、タンパク質の摂取は筋トレ後の24時間で体重1kgあたり1.62gを目安に摂取パターンを構築するようにします。ホエイプロテインはタンパク質の補充とともに食欲を減らす効果があるので、食事の30分前に摂取すると筋肥大と脂肪量の減少効果が期待できるでしょう。

効果的にダイエットをするためには、筋トレの正しい知識も必要になるのです。

◇ ダイエットの最新エビデンスをまとめた新刊です!

◇ こちらもセットで是非!

◆ ダイエットの科学シリーズ

シリーズ1:「朝食を食べないと太る」というのは都市伝説?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ2:ダイエットが続かないのは「寝不足」が原因?【最新エビデンス】

シリーズ3:テレビをつけたまま寝ると太る最新エビデンス

シリーズ4:コーヒーにはダイエット効果がある?【最新エビデンス】

シリーズ5:ダイエットするなら「太るメカニズム」を理解しよう!〜糖類編〜

シリーズ6:ダイエットするなら「太るメカニズム」を理解しよう!〜脂質編〜

シリーズ7:筋トレをして筋肉を増やせばダイエットできる説を検証しよう!

シリーズ8:ソイ・プロテインなどの大豆食品によるダイエット効果の最新エビデンス

シリーズ9:太ると頭が悪くなる?最新エビデンスを知っておこう!

シリーズ10:ダイエットをすると頭が良くなる最新エビデンス【科学的に正しい自己啓発法】

シリーズ11:ダイエットすると筋肉量や筋力が減ってしまう科学的根拠を知っておこう!

シリーズ12:筋肉を減らさない科学的に正しいダイエット方法を知っておこう!【食事編】

シリーズ13:筋肉を減らさずにダイエットするならタンパク質の摂取量を増やそう!

シリーズ14:ダイエットで食欲を抑えたいならタンパク質を摂取しよう!

シリーズ15:タンパク質が食欲を減らすメカニズムを知っておこう!

シリーズ16:寝不足がダイエットの邪魔をする!〜睡眠不足が食欲を高める最新エビデンス

シリーズ17:ダイエットは超加工食品を避けることからはじめよう!

シリーズ18:ダイエットするなら「太る炭水化物」と「やせる炭水化物」を見極めよう!

シリーズ19:ダイエットするなら「白米よりも玄米」を食べよう!

シリーズ20:ダイエットするなら「やせる野菜と果物」を食べよう!

シリーズ21:ダイエットするなら「健康に良い、やせる脂質」を食べよう!

シリーズ22:ダイエットするなら「おやつにナッツ」を食べよう!

シリーズ23:ダイエットするなら「ジュース(砂糖入り飲料)の中毒性」を断ち切ろう!

シリーズ24:ダイエットするなら「やせる飲みもの」を飲もう!

シリーズ25:タンパク質は食べるだけでエネルギーを消費できる!〜食事誘発性熱産生を知っておこう

シリーズ26:ダイエットするなら「赤い肉」よりも「白い肉」を食べよう!

シリーズ27:ダイエット中の食べすぎを防ぎたいなら、食事の前に「冷たい水」を飲もう!

シリーズ28:タンパク質はダイエットによる骨の減少を抑えてくれる!

シリーズ29:乳製品がダイエット効果を高める最新エビデンスを知っておこう!

シリーズ30:タンパク質がダイエット効果を高める最新エビデンスを知っておこう!

シリーズ31:週末に寝だめをしても睡眠不足による食欲の増加は防げない!

シリーズ32:ダイエットするなら運動よりも食事制限から始めるべき科学的根拠

シリーズ33:ダイエットを成功させたいなら「リバウンドのメカニズム」を知ってこう!

シリーズ34:ダイエットでリバウンドを防ぐなら「運動」をするべき科学的根拠

シリーズ35:ぽっこりお腹を減らしたいならダイエットで「運動」をするべき科学的根拠

シリーズ36:もっとも脂肪を減らす「有酸素運動の方法論」を知っておこう!

シリーズ37:やせたいところを筋トレしても「部分やせはしない」という残酷な真実

シリーズ38:ダイエットの成功には「筋肉量」が鍵になる科学的根拠

シリーズ39:ダイエット後のリバウンドを防ぐ「筋トレの方法論」を知っておこう!

シリーズ40:ダイエットするなら「ゆっくり食べる」べき最新エビデンス

シリーズ41:筋トレによる筋肥大と除脂肪の効果を最大にする「プロテインの摂取パターン」を知っておこう!

◆ 筋トレの科学シリーズ

シリーズ①:筋肉を増やすための栄養摂取のメカニズムを理解しよう

シリーズ②:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう

シリーズ③:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取タイミングを知っておこう

シリーズ④:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう

シリーズ⑤:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取を知っておこう

シリーズ⑥:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取の方法論

シリーズ⑦:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)について知っておこう

シリーズ⑧:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)の実践論

シリーズ⑨:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう

シリーズ⑩:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間について知っておこう

シリーズ⑪:筋トレの効果を最大にするトレーニングの頻度について知っておこう

シリーズ⑫:筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう

シリーズ⑬:筋トレの効果を最大にするロイシンについて知っておこう

シリーズ⑭:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ

シリーズ⑮:筋トレの効果を最大にするベータアラニンについて知っておこう

シリーズ⑯:いつまでも若々しい筋肉を維持するためには筋トレだけじゃ不十分?

シリーズ⑰:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑱:筋トレとアルコール摂取の残酷な真実

シリーズ⑲:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑳:長生きの秘訣は筋トレにある

シリーズ㉑:筋トレの最適な負荷量を知っておこう(2017年8月版)

シリーズ㉒:筋トレが不安を解消するエビデンス

シリーズ㉓:筋肉量を維持しながらダイエットする方法論

シリーズ㉔:プロテインの摂取はトレーニング前と後のどちらが効果的?

シリーズ㉕:筋トレの前にストレッチングをしてはいけない理由

シリーズ㉖:筋トレの効果を最大にするウォームアップの方法を知っておこう

シリーズ㉗:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間を知っておこう(2017年9月版)

シリーズ㉘:BCAAが筋肉痛を回復させるエビデンス

シリーズ㉙:筋トレの効果を最大にするタマゴの正しい食べ方

シリーズ㉚:筋トレが睡眠の質を高める〜世界初のエビデンスが明らかに

シリーズ㉛:筋肉の大きさから筋トレをデザインしよう

シリーズ㉜:HMBが筋トレの効果を高める理由~国際スポーツ栄養学会のガイドラインから最新のエビデンスまで

シリーズ㉝:筋トレの効果を高める最新の3つの考え方〜Schoenfeld氏のインタビューより

シリーズ㉞:筋トレによって脳が変わる〜最新のメカニズムが明らかに

シリーズ㉟:ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう

シリーズ㊱:筋トレが病気による死亡率を減少させる幸福な真実

シリーズ㊲:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜現代の科学が示すひとつの答え

シリーズ㊳:筋トレとアルコールの残酷な真実(続編)

シリーズ㊴:筋トレの効果を最大にする「関節を動かす範囲」について知っておこう

シリーズ㊵:筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?

シリーズ㊶:筋トレと遺伝の本当の真実〜筋トレの効果は遺伝で決まる?

シリーズ㊷:エビデンスにもとづく筋肥大を最大化するための筋トレ・ガイドライン

シリーズ㊸:筋トレしてすぐの筋肥大は浮腫(むくみ)であるという残念な真実

シリーズ㊹:時間がないときにやるべき筋トレメニューとは〜その科学的根拠があきらかに

シリーズ㊺:筋トレの効果を最大にする新しいトレーニングプログラムの考え方を知っておこう

シリーズ㊻:筋トレは心臓も強くする〜最新のエビデンスが明らかに

シリーズ㊼:プロテインは骨をもろくする?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊽:コーヒーが筋トレのパフォーマンスを高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊾:睡眠不足は筋トレの効果を低下させる~その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊿:イメージトレーニングが筋トレの効果を高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ51:筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ52:筋トレ後のタンパク質の摂取は「24時間」を意識するべき理由

シリーズ53:筋トレが高血圧を改善させる〜その科学的根拠を知っていこう

シリーズ54:ケガなどで筋トレできないときほどタンパク質を摂取するべきか?

シリーズ55:筋トレは脳卒中の発症リスクを高めるのか?〜筋トレによるリスクを知っておこう

シリーズ56:筋トレを続ける技術〜意志力をマネジメントしよう

シリーズ57:筋トレ後にプロテインを飲んですぐに仰向けに寝てはいけない理由

シリーズ58:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか問題

シリーズ59:筋トレの効果を最大にする食品やプロテインの選ぶポイントを知っておこう

シリーズ60:ベンチプレスをするなら大胸筋損傷について知っておこう

シリーズ61:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう(2018年4月版)

シリーズ62:筋トレ後のタンパク質摂取に炭水化物(糖質)は必要ない?

シリーズ63:ホエイ・プロテインと筋トレ、ダイエット、健康についての最新のエビデンスまとめ

シリーズ64:筋トレの効果を最大にする「牛乳」の選び方を知っておこう

シリーズ65:そもそもプロテインの摂取は筋トレの効果を高めるのか?

シリーズ66:筋力を簡単にアップさせる方法~筋力と神経の関係を知っておこう

シリーズ67:筋力増強と筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度の最新エビデンス

シリーズ68:筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?〜最新のエビデンスを知っていこう

シリーズ69:筋トレで疲労困憊まで追い込んではいけない理由(筋力増強編)

シリーズ70:筋トレで筋肥大の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ71:筋トレで筋力増強の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ72:ネガティブトレーニングは筋肥大に効果的なのか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ73:筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?

シリーズ74:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜ハーバード大学の見解と最新エビデンス

シリーズ75:筋トレによる筋肥大の効果は強度、回数、セット数を合わせた総負荷量によって決まる

シリーズ76:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ(2018年8月版)

シリーズ77:筋トレとHMBの最新エビデンス(2018年8月版)

シリーズ78:筋トレによる筋肉痛にもっとも効果的なアフターケアの最新エビデンス

シリーズ79:筋肥大のメカニズムから筋トレをデザインしよう

シリーズ80:筋トレの効果を最大にする週の頻度(週に何回?)の最新エビデンス

シリーズ81:筋トレ後のクールダウンに効果なし?〜最新のレビュー結果を知っておこう

シリーズ82:筋トレの総負荷量と疲労の関係からトレーニングをデザインしよう

シリーズ83:筋トレのパフォーマンスを最大にするクレアチンの最新エビデンス

シリーズ84:筋トレのあとは風邪をひきやすくなる?〜最新エビデンスと対処法

シリーズ85:筋トレのパフォーマンスを最大にするカフェインの最新エビデンス

シリーズ86:筋トレとグルタミンの最新エビデンス

シリーズ87:筋トレとアルギニンの最新エビデンス

シリーズ88:筋トレとシトルリンの最新エビデンス

シリーズ89:筋トレするなら知っておきたいサプリメントの最新エビデンスまとめ

シリーズ90:筋トレをするとモテる本当の理由

シリーズ91:高タンパク質は腎臓にダメージを与えない〜最新エビデンスが明らかに

シリーズ92:筋トレするなら知っておきたい食事のキホン〜ハーバード流の食事プレート

シリーズ93:筋トレを続ける技術〜マシュマロ・テストを攻略しよう

シリーズ94:スクワットのフォームの基本を知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ95:スクワットのフォームによって筋肉の活動が異なる理由【スクワットの科学】

シリーズ96:スクワットの効果を最大にするスタンス幅と足部の向きを知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ97:ベンチプレスのフォームの基本を知っておこう【ベンチプレスの科学】

シリーズ98:ヒトはベンチプレスをするために進化してきた【ベンチプレスの科学】

シリーズ99:デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ100:デッドリフトのリフティングの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ101:筋トレを続ける技術~脳をハックしよう!

シリーズ102:腕立て伏せの回数と握力から心臓病のリスクを知ろう!

シリーズ103:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ104:筋トレによる筋肥大の効果は「週のトレーニング量」で決まる!【最新エビデンス】

シリーズ105:筋トレをすると「頭が良くなる」という最新エビデンス

シリーズ106:シトルリンは筋トレのパフォーマンスを高める【最新エビデンス】

シリーズ107:筋トレの休憩時間にやるべきこと、やってはいけないこと【最新エビデンス】

シリーズ108:筋トレ前の炭水化物(糖質)の摂取は必要ない?【最新レビュー】

シリーズ109:筋トレは週に〇〇セット以上行うと効果が減る?【最新レビュー】

シリーズ110:イケメンでない僕たちが筋トレをすべき理由

シリーズ111:筋トレは病気による死亡率を減らしてくれる【世界初のエビデンス】

シリーズ112:コラーゲンの摂取が筋トレの効果を高める【最新トピックス】

シリーズ113:スクワットで「膝をつま先より前に出してはいけない」という間違い【スクワットの科学】

シリーズ114:筋トレ後の水風呂が筋肥大の効果を減少させる?【最新トピックス】

シリーズ115:【牛乳vs牛肉】筋トレの効果を最大にする食品について知っておこう!

シリーズ116:太ると筋トレの効果が減ってしまう!?【最新トピックス】

シリーズ117:女性は男性よりも筋トレの効果が高いという最新エビデンス

シリーズ118:筋トレで筋力をアップさせるための最小のトレーニング量を知っておこう!【最新エビデンス】

シリーズ119:筋トレとHMBの最新エビデンス【2020年版】

シリーズ120:科学的に正しい自己啓発法を知っておこう!【筋トレ編】

シリーズ121:ダイエットすると筋肉量や筋力が減ってしまう科学的根拠を知っておこう!

シリーズ122:筋肉を減らさない科学的に正しいダイエット方法を知っておこう!【食事編】

シリーズ123:筋肉を減らさずにダイエットするならタンパク質の摂取量を増やそう!

シリーズ124:ダイエット後のリバウンドを防ぐ「筋トレの方法論」を知っておこう!

◆ 参考文献

Rojo-Tirado MÁ, et al. Body Composition Changes after a Weight Loss Intervention: A 3-Year Follow-Up Study. Nutrients. 2021 Jan 7;13(1):164.

O'Donoghue G, et al. What exercise prescription is optimal to improve body composition and cardiorespiratory fitness in adults living with obesity? A network meta-analysis. Obes Rev. 2021 Feb;22(2):e13137.

Schoenfeld BJ, et al. Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis. J Strength Cond Res. 2017 Dec;31(12):3508-3523.

Paoli A, et al. Resistance Training with Single vs. Multi-joint Exercises at Equal Total Load Volume: Effects on Body Composition, Cardiorespiratory Fitness, and Muscle Strength. Front Physiol. 2017 Dec 22;8:1105.

Brunelli DT, et al. Acute low- compared to high-load resistance training to failure results in greater energy expenditure during exercise in healthy young men. PLoS One. 2019 Nov 11;14(11):e0224801.

Biolo G, et al. An abundant supply of amino acids enhances the metabolic effect of exercise on muscle protein. Am J Physiol. 1997 Jul;273(1 Pt 1):E122-9.

Morton RW, et al. A systematic review, meta-analysis and meta-regression of the effect of protein supplementation on resistance training-induced gains in muscle mass and strength in healthy adults. Br J Sports Med. 2018 Mar;52(6):376-384.

Phillips SM, et al. A brief review of critical processes in exercise-induced muscular hypertrophy. Sports Med. 2014 May;44 Suppl 1(Suppl 1):S71-7.

Hudson JL, et al. Effects of protein supplements consumed with meals, versus between meals, on resistance training-induced body composition changes in adults: a systematic review. Nutr Rev. 2018 Apr 25.