ハーバード大学の進化生物学者であるRoachらは、進化形態学や生体力学の側面からこう論じています。

「ヒトは投げるために肩を進化させてきた」

チンパンジーなどの類人猿に比べて、ヒトだけがものを速く、強く、正確に投げることができます。これは、ヒトだけが「粘弾性エネルギー」を生成できるからです。ヒトは粘弾性エネルギーを効率的に生み出すことによって、投げる能力を獲得したのです。

Roachらは、ヒトは粘弾性エネルギーを発生させるために、肩の形態学的な進化を遂げてきたと言います。そしてこの進化が現代では肩疾患の要因になっているとも。

今回は肩の進化形態学から、ヒトが投げるために肩を進化させた根拠について考察していきましょう。

◆ 肩関節90度外転、肘関節90度屈曲位の重要性

投げる動作は、コッキングフェーズとアクセレレイションフェーズに分けることができます。

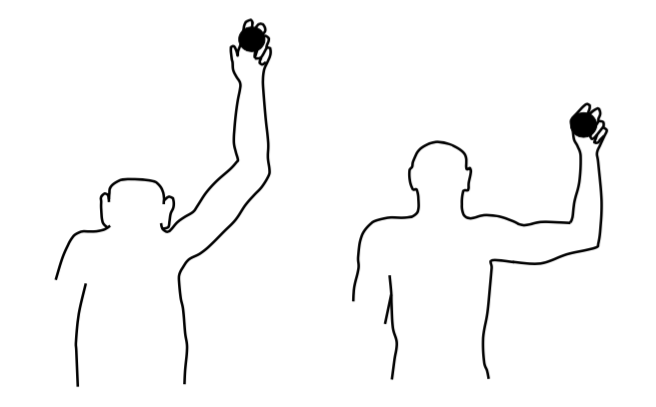

コッキングフェーズからアクセレレイションフェーズへ移行するときのサルとヒトの肩の位置を見てみましょう。サルの肩関節は大きく外転し、肘関節は伸展しています。これに対して、ヒトの肩関節は90度外転し、肘関節も90度屈曲位になっています。Roachらは、この肢位の違いが粘弾性エネルギーの発生に大きく関与していると推測しています。

Fig.1:Roach NT, 2013より引用改変

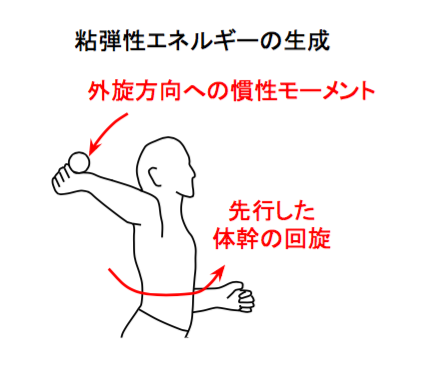

粘弾性エネルギーは投球時のコッキングフェーズで発生します。先行する体幹の回旋により、肩関節に外旋方向への慣性モーメントが生じます。ここで肘関節を90度屈曲位にすることによって、慣性モーメントをより効率的に外旋方向へ働かせることができるのです。これにより肩関節の外旋可動域は拡大し、前面にある大胸筋などの軟部線維が伸張されて粘弾性エネルギーが発生するのです。

Fig.2:粘弾性エネルギーの生成

肘の伸びたアンダースローより肘が屈曲しているオーバースローのほうがスピードで勝るのはこのためです。また、肩を痛めたピッチャーがオーバースローからアンダースローに投げ方を変えるのは、外旋方向への慣性モーメントを減少させて、肩に生じる粘弾性エネルギー(負担)を減らすことができるからです。

ヒトは、このような投球フォームを獲得するために、鎖骨、肩甲骨、上腕骨の形態を進化させてきました。

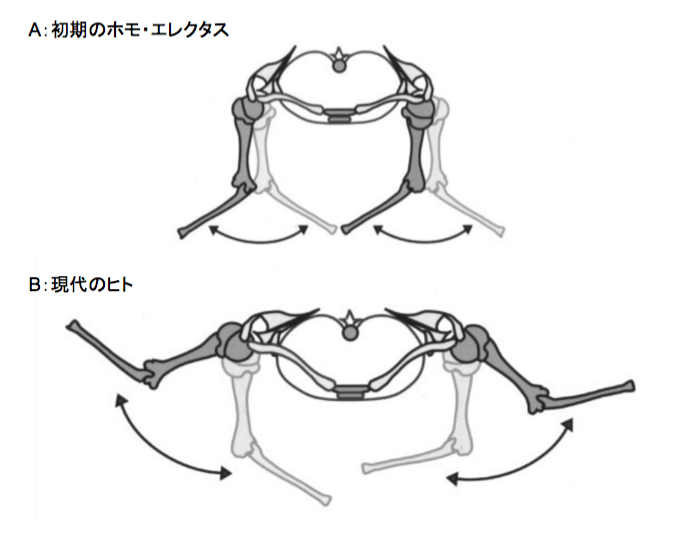

◆ 投げるために鎖骨は延長化し、肩甲骨の関節窩は垂直化した

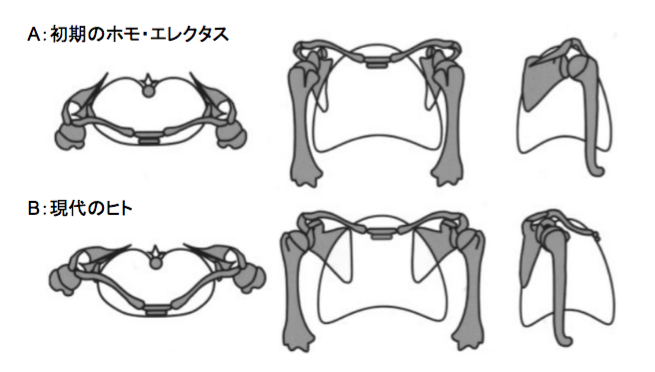

投げる能力の低い初期のホモ・エレクタスに比べて、現代のヒトの肩甲上腕関節は体幹の横方向に配列されています。肩甲上腕関節が体幹の横方向に配置されたことで、投げる際の肩関節90度外転位をとることができ、体幹の回旋による慣性モーメントを上肢に伝達しやすくなったのです。

Fig.3:Larson SG, 2007より引用改変

このために進化したのが鎖骨の延長化と肩甲骨の関節窩の垂直化です。

肩甲上腕関節を体幹の横に配置するためには、肩甲骨を内転、下制させた位置に変位させる必要があります。肩甲骨と直接、骨連結をもつのは鎖骨だけであり、肩甲骨の位置を後方へ変位させるためには、鎖骨の長さを延長させなければなりませんでした。

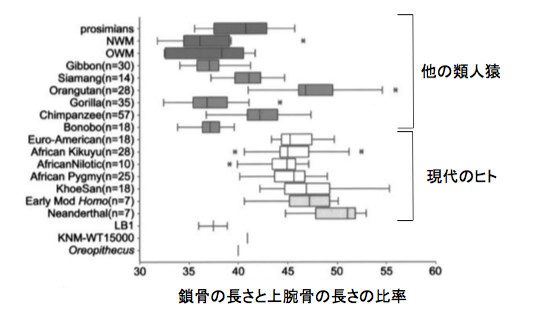

アメリカ・ストーニーブルック大学の進化形態学者のLarsonらは、他の類人猿とヒトとの鎖骨の長さを計測した結果を報告しています。

鎖骨の長さだけを比べると、他の類人猿とヒトの間に有意な差はありませんでした。しかし、ゴリラなどの類人猿とヒトの身体の大きさは全く異なります。そこでLarsonらは体形を標準化するために、上腕骨の長さと鎖骨の長さの比率を用いて比較しました。この検証により、ヒトの鎖骨は他の類人猿よりも有意に長いことが明らかになったのです(Larson SG, 2007)。

Fig.4:Larson SG, 2007より引用改変

このような知見のもと、現在では鎖骨の延長化によって、肩甲上腕関節は体幹の横方向に位置することが可能になったと考えられています。

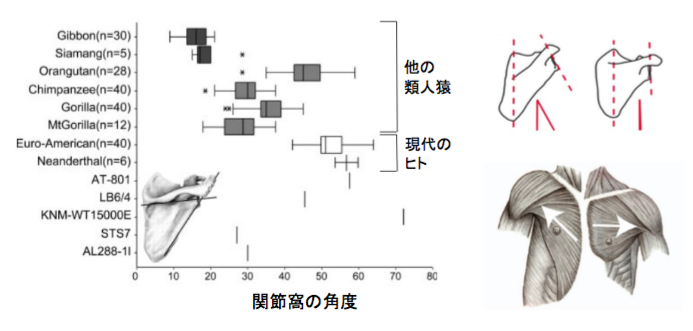

さらにヒトは、外転90度の肢位で効率的に外旋を行うために、肩甲骨の関節窩を垂直化させました。Larsonらは鎖骨と同様に、他の類人猿に比べて、ヒトの肩甲骨の関節窩の角度が減少していることを明らかにしました。また、関節窩の垂直化により、大胸筋の筋線維の走行も横方向に変位したと推測されており、大胸筋の変位も粘弾性エネルギーの生成に寄与していることが示唆されています(Larson SG, 2007)。

Fig.5:Larson SG, 2007より引用改変

鎖骨の延長化、肩甲骨の関節窩の垂直化により、投げる際の肩関節90度外転位での外旋が可能になりました。鎖骨、肩甲骨の形態的な進化によって、体幹の回旋にともなう慣性モーメントを効率的に外旋方向に作用させることができるようになったのです。これにより、投げる際の粘弾性エネルギーの生成が増大し、速く強く投げれるようになったと推察されています。(Roach NT, 2013)。

Fig.6:Larson SG, 2007より引用改変

そして粘弾性エネルギーを生み出すためのもうひとつの形態学的進化が「上腕骨のねじれ(Humeral torsion)」です(Roach NT, 2012)。ヒトは上腕骨のねじれを減少させることで粘弾性エネルギーの生成を効率化させてきました。しかし、この上腕骨の形態学的進化が、現代では肩疾患の要因になっているのです。

次回は、上腕骨の形態学的進化と、ヒトが投げるために進化させた肩による弊害について考察していきましょう。

肩関節のしくみとリハビリテーション

肩リハビリ①:肩関節痛に対する適切な運動を導くためのアルゴリズム

肩リハビリ②:腱板断裂術後の再断裂のリスクが15倍になる指標とは?

肩リハビリ③:腱板断裂(損傷)の新しいリスク指標を知ろう

肩リハビリ④:腱板断裂(損傷)の発症アルゴリズムからリハビリを考えよう

肩リハビリ⑤:肩甲骨の運動とその役割を正しく理解しよう

肩リハビリ⑥:肩甲骨のキネマティクスと小胸筋の関係を知っておこう

肩リハビリ⑦:新しい概念「Scapular dyskinesis」を知っておこう

肩リハビリ⑧:肩甲骨周囲筋の筋電図研究の不都合な真実

肩リハビリ⑨:肩甲骨の運動異常(Scapular dyskinesis)を評価しよう 前編

肩リハビリ⑩:肩甲骨の運動異常(Scapular dyskinesis)を評価しよう 中編

肩リハビリ⑪:肩甲骨の運動異常(Scapular dyskinesis)を評価しよう 後編

肩リハビリ⑫:肩甲骨の運動パターンから肩甲骨周囲筋の筋活動を評価しよう

肩リハビリ⑬:肩甲骨のキネマティクスと姿勢との関係を知っておこう

肩リハビリ⑭:ヒトは投げるために肩を進化させてきた 前編

肩リハビリ⑮:ヒトは投げるために肩を進化させてきた 中編

肩リハビリ⑯:ヒトは投げるために肩を進化させてきた 後編

References

Roach NT, et al. Elastic energy storage in the shoulder and the evolution of high-speed throwing in Homo. Nature. 2013 Jun 27;498(7455):483-6.

Larson SG, et al. Evolutionary transformation of the hominin shoulder. Evolutionary Anthropology 16:172–187 (2007)

Roach NT, et al. The effect of humeral torsion on rotational range of motion in the shoulder and throwing performance. J Anat. 2012 Mar;220(3):293-301.