筋トレは、外見上の魅力を高め(モテる)、睡眠の質を上げ、不安な気持ちを払拭し、病気に負けない身体を与えてくれるなど、多くの素晴らしい効果が報告されています。

これだけのリターンがあるにも関わらず、僕たちは筋トレを続けることができません。それは、なぜなのでしょうか?

この問いに、ハーバード大学の人類進化生物学者であるDaniell Liebermanはこう答えています。

「そもそも、ヒトは筋トレをするようにはデザインされていない」

現代の進化論は、僕たちの身体や心は約200万年という長い旧石器時代に適応したままであることが多くの知見から示唆しています。旧石器時代は食料が乏しく、エネルギーを狩猟採集活動に優先的に費やすために、余暇の時間で筋トレをすることなどありえなかったのです。そのため旧石器時代の生活に適応したままの僕たちの心は、仕事を終えて、ジムに向かおうとすると、こう語りかけてくるのです。

「ジムは今度でいいんじゃない?今はゴロゴロして仕事の疲れを癒そうよ!」

これが筋トレを続けられない理由です。ジムに行かないで、ゴロゴロすることには進化論的な合理性があるのです。

『筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?』

しかし、これでは運動不足による生活習慣病を招いてしまいます。

そこで、筋トレを続けるための方法論について、社会心理学、行動経済学、発達心理学といったさまざまな科学が研究結果を報告しています。

『筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?』

今回は、筋トレを続ける技術について、脳科学の分野から考察していきましょう。現代の脳科学は筋トレを続けるための秘訣をこう述べています。

「脳をハックしろ!」

Table of contents

◆ 好きだからドキドキするのか、ドキドキするから好きのか問題

「好きだからドキドキするのか、ドキドキするから好きのか?」

一目惚れをするとき、そこに論理的な理由などありません。「○○で、☓☓だから好き」なのでなく、ひと目見て心臓の鼓動の高まりを感じ「これは恋だ!」と直感し、恋に落ちるのです。

感情という主観的なものを科学として扱うとき、重要となる概念が「情動」です。

感情を理解するために、心理学では「好きだ」という感情を情動体験とし、「ドキドキする」という心拍数の高まりを情動表出として扱います。一目惚れは心拍数の高まりである情動表出が脳に伝達され、好きという情動体験として解釈されたと考えます。

情動は、この情動表出と情動体験を合わせたものと定義されます。そしてドキドキするという情動体験は、いわゆる感情になります。なぜ、情動表出と情動体験をわけて考えるのかというと、この2つが異なる脳の回路によって処理されているからです。

情動=情動表出+情動体験(感情)

しかし、ここで疑問が生じます。

では、僕たちのこころとは、ドキドキした心臓にあるのでしょうか?それともドキドキを好きだと解釈した脳にあるのでしょうか?

この疑問について論争を繰り広げたのがWilliam James氏とWalter Cannon氏です。

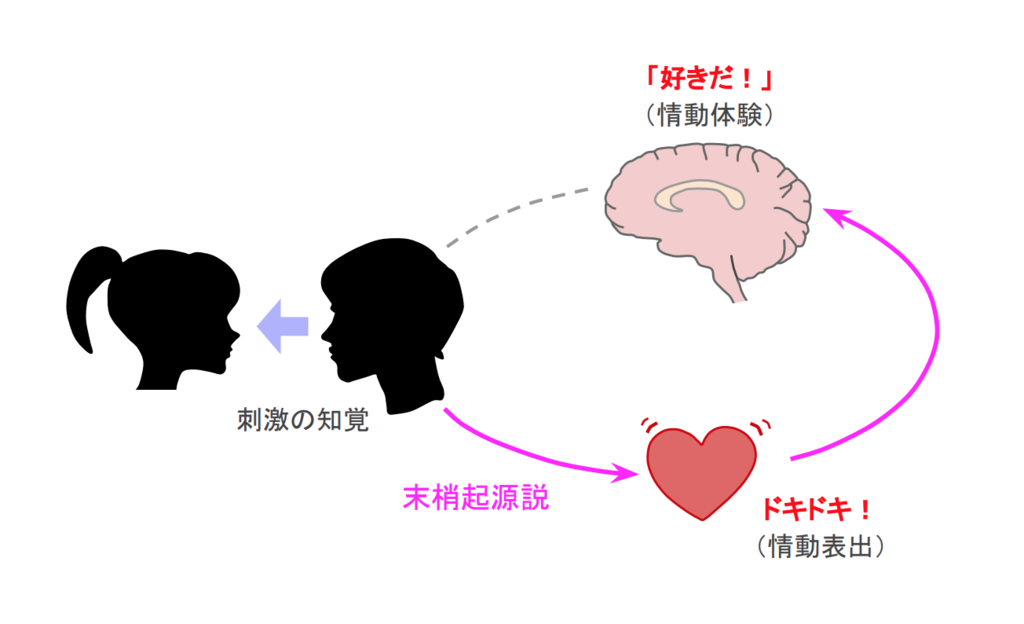

アメリカの心理学者William Jamesらは、外界からの何らかの情報がまず身体反応(心拍数や呼吸数の上昇、発汗など)を引き起こして、その変化を脳が察知することで情動が生じる「末梢起源説」を提唱しました。この説にもとづけば、「ドキドキするから好きになる」ということになります。

末梢起源説を実験的に証明したのが有名な「吊橋実験」です。吊橋をわたり終えた男性は恐怖のあまり心臓のドキドキがおさまりません。そのとき、女性が連絡先を書いた紙をわたすと、普通の橋を渡った男性よりも多くの連絡がきました。これは吊橋の恐怖による心拍数の変化(情動表出)を脳が「これは恋なのでは?」と誤って認知した結果であると考えられています。

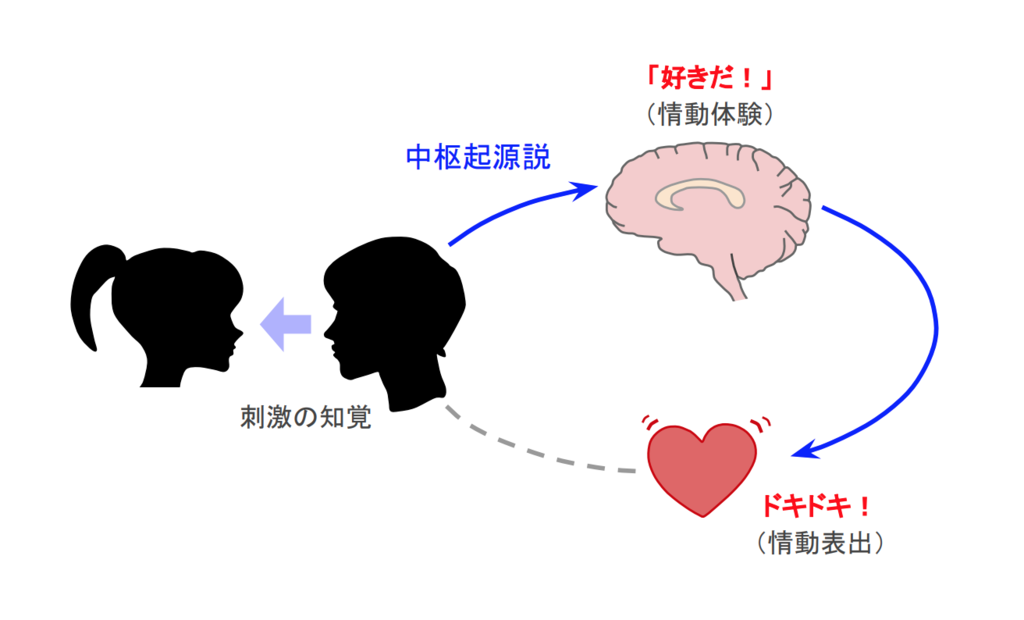

これに対して、生理学者のWalter Cannonらは、動物の脳と脊髄を切り離し、末梢の感覚情報が脳に伝わらないようにしても、動物には情動が見られたことから抹消起源説を否定しました。そして、情動は脳(中枢)に端を発し、身体の反応は脳からの信号を末梢臓器が受け止めて起こるという「中枢起源説」を提唱しました。この説では「好きだからドキドキする」ということになります。

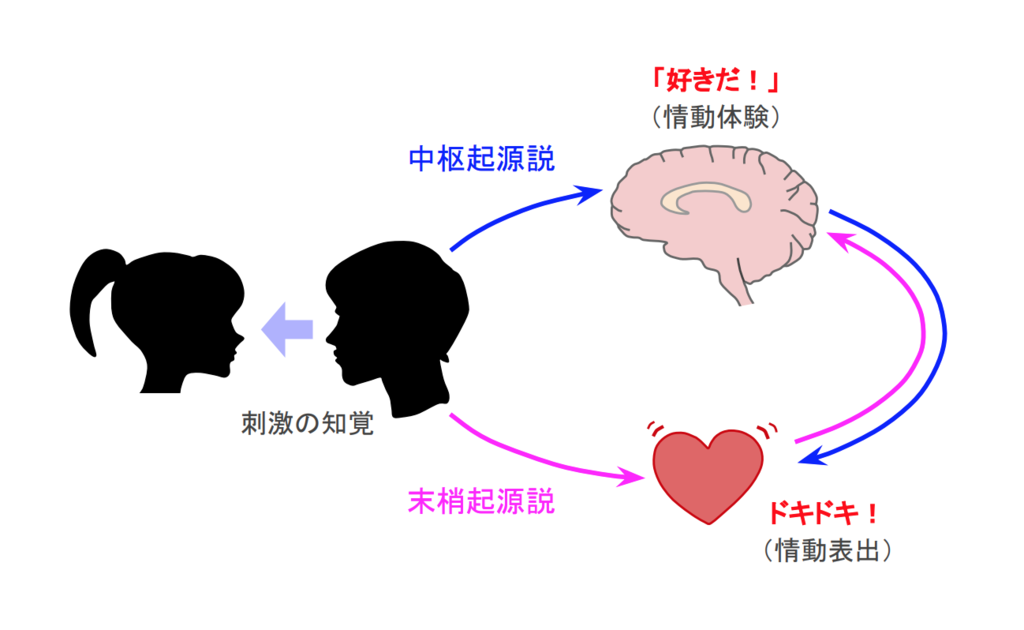

その後、さまざまな動物実験により、情動表出と情動体験は脳の異なる回路により生じることが明らかとなり、これをもとに情動は抹消と中枢の双方から影響を受けるという「シャクター・シンガーの情動の二因子理論」が提唱され、この論争に終止符が打たれたのです。

つまり、脳は身体反応を生みますが(中枢起源説)、身体反応も脳に影響を与える(末梢起源説)ということです。現代の脳科学では「情動は脳で生成されるが、末梢(全身の器官)からも脳に情報がフィードバックされ情動を修飾し、変化させる」とされています。

好きになるためにドキドキする必要はありませんが、「ドキドキすることによって好きな気持ちはますます強くなる」のです。

では、筋トレの「やる気」という情動についてはどうでしょうか。

僕たちは、やる気があるから筋トレをするのでしょうか?

それとも、筋トレをするからやる気になるのでしょうか?

◆ 脳をハックする方法

仕事を終えて、「今日はジムにいくぞ!」と心に決めて家路につきます。家につくと、ソファーに腰掛けてホッとひと息。何気なくテレビを見始め、スマホでSNSをしながらゴロゴロしている間に、ジムに行きそびれてしまいます。

現代の進化論は、このようにジムに行かないでゴロゴロしてしまうことを「正常である」といいます。これは、現代の脳科学においても証明されつつあります。

ヒトは、自分の生存や子孫繁栄にとって重要となる食事や生殖活動を行うと「快感」といった報酬を感じるようにデザインされています。美味しい食事や好きな人とのデートで気分が良くなるのは脳にある「報酬系」という仕組みがドライブされているからです。

そして、報酬系においてもっとも重要になるのが「ドーパミン」です。

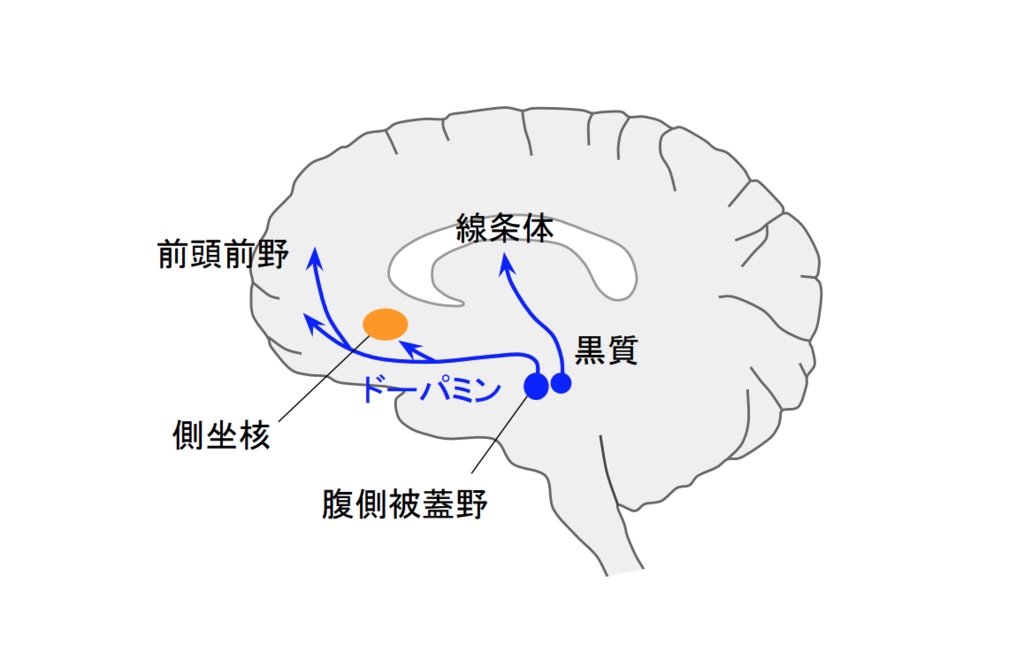

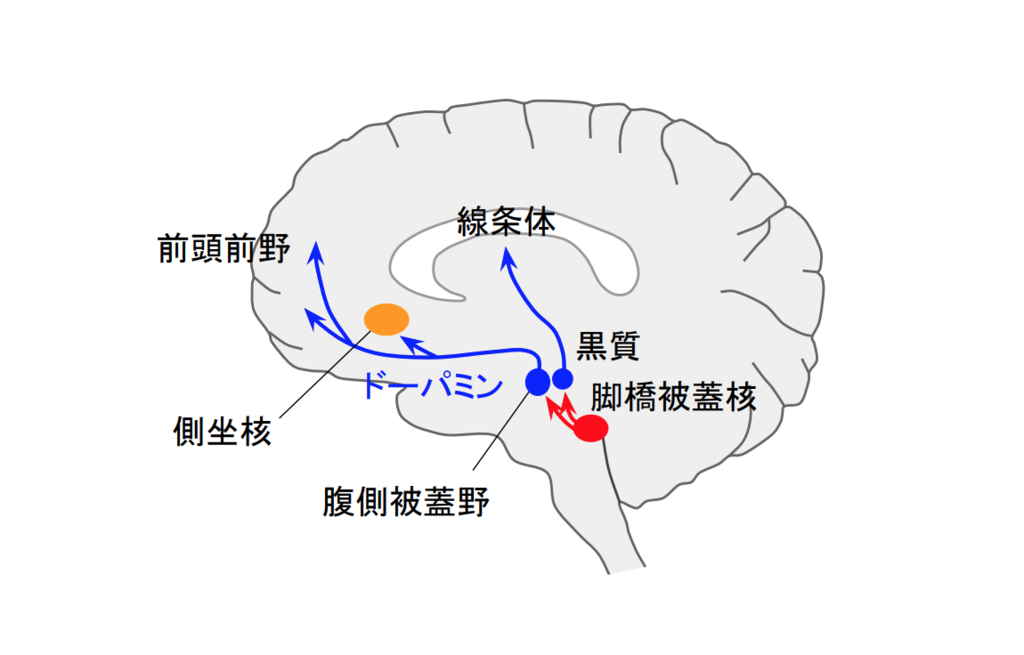

ドーパミンは腹側被蓋野にあるドーパミン作動性ニューロンによってつくられる神経伝達物質です。これらのニューロンは、前頭前野、前帯状回や扁桃体、海馬、側坐核といった部位と神経回路がつながっています。

ドーパミンが前頭前野に放出されると「気持ちよい」という情動が認知されます。さらにドーパミンが側坐核に放出されると、その放出に至った原因となった(と脳が認知した)行動が「強化」されます。ヒトは生存や子孫繁栄に寄与する基本的欲求につながる行動を強化するためにこのような報酬系の仕組みを作り上げているのです。

そして、近年の脳科学の研究では、ゴロゴロしているときにも脳の報酬系がドライブされていることを明らかにしつつあります。

2018年、ジュネーブ大学のChevalらは、ゴロゴロすることによる脳の神経活動について調査したシステマティックレビューを報告しており、座ったりゴロゴロ寝転んで休むときに脳の報酬系が活性化されることを示唆しています(Cheval B, 2018)。これは、ゴロゴロすることが生存にとって必要な行為であると脳が判断していることを意味します。つまり、ゴロゴロしたいという欲求は食欲などと同じように「正常なこと」なのです。

脳の仕組みも石器時代に最適化されたままであり、僕たちがジムに行こうとしてもゴロゴロすることにより脳の報酬系がドライブされ「ジムは明日にしよ」という判断がくだされてしまうのです。

では、ゴロゴロすることによる報酬系のドライブを回避し、ジムに行くためにはどうすれば良いのでしょうか?

この問に脳科学はこう答えます。

「ドーパミンをハックしよう」

ドーパミンは脳の報酬系をドライブする神経伝達物質です。ドーパミンは腹側被蓋野のニューロンにより放出されるため、ある方法によりドーパミンの放出を促進できればゴロゴロによる快楽を遮断できるはずです。

その方法が「立ち上がって、歩きだそう」です。

「え?歩くだけ?」と思われるかもしれませんが、姿勢を変え、歩き始めることにより、腹側被蓋野が活性化し、ドーパミンが放出されることが動物実験により推察されています。

立ち上がったり、歩き始めるときには、大脳皮質にある運動野および運動関連領野の活性化が生じ、その神経活動が中脳にある歩行誘発野といわれる楔状核、脚橋被蓋核へ伝達されます。脚橋被蓋核が活性化されるとアセチルコリンやグルタミン酸が放出され、腹側被蓋野や黒質が活性化しドーパミンの放出が促進されます。腹側被蓋野から前頭前野にドーパミンが放出されると「行動覚醒」が生じ(Takakusaki K, 2003)、ゴロゴロによる「快楽」を遮断できる可能性があるのです。

そして、歩き始めたら、ジムに行くことにつながるような「小さな目的」を達成するようにしましょう。例えば、荷物の準備をする、コーヒーを入れる、トイレに行くなど、小さな目的を遂行するようにします。目的を達成すると、さらに腹側被蓋野からのドーパミンの放出が促進され、前頭前野による行動覚醒が強化されるとともに、今度は側坐核が活性化され行動を強化します。これは少し掃除をすると、スイッチが入ったようにいろいろなところまで掃除してしまう現象からも説明されています。

立ち上がり、歩き出すことでドーパミンの放出を高めて行動覚醒を生じさせ、その後に小さな目的を達成することでさらに行動を強化させる。これによりゴロゴロしたいという欲求を遮断し、筋トレをしようという情動を活性化させ、ジムに向けて出発することができるのです。

これが脳科学が「ドーパミン(脳)をハックしよう」という理由です。

僕たちは、好きだとドキドキし(中枢起源説)、ドキドキすると好きだと感じます(末梢起源説)。

同じように、僕たちは、やる気があると筋トレをしますが、「筋トレをしようと行動することによってもやる気がでる」のです。

◇ 参考図書

- 作者: 櫻井武

- 出版社/メーカー: 講談社

- 発売日: 2018/10/24

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

筋トレの重要なエビデンスをまとめた新刊です!

◆ 読んでおきたい記事

シリーズ①:筋肉を増やすための栄養摂取のメカニズムを理解しよう

シリーズ②:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう

シリーズ③:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取タイミングを知っておこう

シリーズ④:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう

シリーズ⑤:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取を知っておこう

シリーズ⑥:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取の方法論

シリーズ⑦:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)について知っておこう

シリーズ⑧:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)の実践論

シリーズ⑨:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう

シリーズ⑩:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間について知っておこう

シリーズ⑪:筋トレの効果を最大にするトレーニングの頻度について知っておこう

シリーズ⑫:筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう

シリーズ⑬:筋トレの効果を最大にするロイシンについて知っておこう

シリーズ⑭:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ

シリーズ⑮:筋トレの効果を最大にするベータアラニンについて知っておこう

シリーズ⑯:いつまでも若々しい筋肉を維持するためには筋トレだけじゃ不十分?

シリーズ⑰:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑱:筋トレとアルコール摂取の残酷な真実

シリーズ⑲:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑳:長生きの秘訣は筋トレにある

シリーズ㉑:筋トレの最適な負荷量を知っておこう(2017年8月版)

シリーズ㉒:筋トレが不安を解消するエビデンス

シリーズ㉓:筋肉量を維持しながらダイエットする方法論

シリーズ㉔:プロテインの摂取はトレーニング前と後のどちらが効果的?

シリーズ㉕:筋トレの前にストレッチングをしてはいけない理由

シリーズ㉖:筋トレの効果を最大にするウォームアップの方法を知っておこう

シリーズ㉗:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間を知っておこう(2017年9月版)

シリーズ㉘:BCAAが筋肉痛を回復させるエビデンス

シリーズ㉙:筋トレの効果を最大にするタマゴの正しい食べ方

シリーズ㉚:筋トレが睡眠の質を高める〜世界初のエビデンスが明らかに

シリーズ㉛:筋肉の大きさから筋トレをデザインしよう

シリーズ㉜:HMBが筋トレの効果を高める理由~国際スポーツ栄養学会のガイドラインから最新のエビデンスまで

シリーズ㉝:筋トレの効果を高める最新の3つの考え方〜Schoenfeld氏のインタビューより

シリーズ㉞:筋トレによって脳が変わる〜最新のメカニズムが明らかに

シリーズ㉟:ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう

シリーズ㊱:筋トレが病気による死亡率を減少させる幸福な真実

シリーズ㊲:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜現代の科学が示すひとつの答え

シリーズ㊳:筋トレとアルコールの残酷な真実(続編)

シリーズ㊴:筋トレの効果を最大にする「関節を動かす範囲」について知っておこう

シリーズ㊵:筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?

シリーズ㊶:筋トレと遺伝の本当の真実〜筋トレの効果は遺伝で決まる?

シリーズ㊷:エビデンスにもとづく筋肥大を最大化するための筋トレ・ガイドライン

シリーズ㊸:筋トレしてすぐの筋肥大は浮腫(むくみ)であるという残念な真実

シリーズ㊹:時間がないときにやるべき筋トレメニューとは〜その科学的根拠があきらかに

シリーズ㊺:筋トレの効果を最大にする新しいトレーニングプログラムの考え方を知っておこう

シリーズ㊻:筋トレは心臓も強くする〜最新のエビデンスが明らかに

シリーズ㊼:プロテインは骨をもろくする?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊽:コーヒーが筋トレのパフォーマンスを高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊾:睡眠不足は筋トレの効果を低下させる~その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊿:イメージトレーニングが筋トレの効果を高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ51:筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ52:筋トレ後のタンパク質の摂取は「24時間」を意識するべき理由

シリーズ53:筋トレが高血圧を改善させる〜その科学的根拠を知っていこう

シリーズ54:ケガなどで筋トレできないときほどタンパク質を摂取するべきか?

シリーズ55:筋トレは脳卒中の発症リスクを高めるのか?〜筋トレによるリスクを知っておこう

シリーズ56:筋トレを続ける技術〜意志力をマネジメントしよう

シリーズ57:筋トレ後にプロテインを飲んですぐに仰向けに寝てはいけない理由

シリーズ58:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか問題

シリーズ59:筋トレの効果を最大にする食品やプロテインの選ぶポイントを知っておこう

シリーズ60:ベンチプレスをするなら大胸筋損傷について知っておこう

シリーズ61:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう(2018年4月版)

シリーズ62:筋トレ後のタンパク質摂取に炭水化物(糖質)は必要ない?

シリーズ63:ホエイ・プロテインと筋トレ、ダイエット、健康についての最新のエビデンスまとめ

シリーズ64:筋トレの効果を最大にする「牛乳」の選び方を知っておこう

シリーズ65:そもそもプロテインの摂取は筋トレの効果を高めるのか?

シリーズ66:筋力を簡単にアップさせる方法~筋力と神経の関係を知っておこう

シリーズ67:筋力増強と筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度の最新エビデンス

シリーズ68:筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?〜最新のエビデンスを知っていこう

シリーズ69:筋トレで疲労困憊まで追い込んではいけない理由(筋力増強編)

シリーズ70:筋トレで筋肥大の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ71:筋トレで筋力増強の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ72:ネガティブトレーニングは筋肥大に効果的なのか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ73:筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?

シリーズ74:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜ハーバード大学の見解と最新エビデンス

シリーズ75:筋トレによる筋肥大の効果は強度、回数、セット数を合わせた総負荷量によって決まる

シリーズ76:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ(2018年8月版)

シリーズ77:筋トレとHMBの最新エビデンス(2018年8月版)

シリーズ78:筋トレによる筋肉痛にもっとも効果的なアフターケアの最新エビデンス

シリーズ79:筋肥大のメカニズムから筋トレをデザインしよう

シリーズ80:筋トレの効果を最大にする週の頻度(週に何回?)の最新エビデンス

シリーズ81:筋トレ後のクールダウンに効果なし?〜最新のレビュー結果を知っておこう

シリーズ82:筋トレの総負荷量と疲労の関係からトレーニングをデザインしよう

シリーズ83:筋トレのパフォーマンスを最大にするクレアチンの最新エビデンス

シリーズ84:筋トレのあとは風邪をひきやすくなる?〜最新エビデンスと対処法

シリーズ85:筋トレのパフォーマンスを最大にするカフェインの最新エビデンス

シリーズ86:筋トレとグルタミンの最新エビデンス

シリーズ87:筋トレとアルギニンの最新エビデンス

シリーズ88:筋トレとシトルリンの最新エビデンス

シリーズ89:筋トレするなら知っておきたいサプリメントの最新エビデンスまとめ

シリーズ90:筋トレをするとモテる本当の理由

シリーズ91:高タンパク質は腎臓にダメージを与えない〜最新エビデンスが明らかに

シリーズ92:筋トレするなら知っておきたい食事のキホン〜ハーバード流の食事プレート

シリーズ93:筋トレを続ける技術〜マシュマロ・テストを攻略しよう

シリーズ94:スクワットのフォームの基本を知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ95:スクワットのフォームによって筋肉の活動が異なる理由【スクワットの科学】

シリーズ96:スクワットの効果を最大にするスタンス幅と足部の向きを知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ97:ベンチプレスのフォームの基本を知っておこう【ベンチプレスの科学】

シリーズ98:ヒトはベンチプレスをするために進化してきた【ベンチプレスの科学】

シリーズ99:デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ100:デッドリフトのリフティングの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ101:筋トレを続ける技術~脳をハックしよう!

シリーズ102:腕立て伏せの回数と握力から心臓病のリスクを知ろう!

シリーズ103:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ104:筋トレによる筋肥大の効果は「週のトレーニング量」で決まる!【最新エビデンス】

◆ 参考論文

Cheval B, et al. Behavioral and Neural Evidence of the Rewarding Value of Exercise Behaviors: A Systematic Review. Sports Med. 2018 Jun;48(6):1389-1404.

Takakusaki K, et al. Basal ganglia efferents to the brainstem centers controlling postural muscle tone and locomotion: a new concept for understanding motor disorders in basal ganglia dysfunction. Neuroscience. 2003;119(1):293-308.