ベンチプレスで重いバーベルを何回も挙げるためにはどうしたら良いのでしょうか?

この問に進化形態学は、このように答えています。

「ヒトだけが進化の過程で獲得した身体機能を活かそう」

ヒトは初めて二足で大地を踏みしめて以来、数百万年という長く険しい旧石器時代を生き抜くために、身体を狩猟に最適化させるように進化させてきました。

獲物を長い距離でも追えるようにアキレス腱を長くし、大殿筋を大きく発達させました(Bramble DM, 2004)。また、獲物を狩るために木片や石器を正確に投げれるように肩の形態を進化させてきたのです(Larson SG, 2007)。

その中でも、ゴリラなどの哺乳類にもみられない、ヒトだけが獲得した身体機能があります。

それが「腰椎の前弯」と「肩甲骨の動き」です。

進化形態学は、ベンチプレスのパフォーマンスを高めるためには、この2つの身体機能を最大限に活かせと言うのです。

そして、これらの身体機能の使い方をレクチャーしてくれるのが、アメリカの有名トレーナーであるMark Rippetoe氏の著書「Starting Strength」です。

今回は、Rippetoe氏の著書「Starting Strength」を参考に、ベンチプレスにおける「腰椎の前弯」と「肩甲骨の動き」の重要性について考察していきましょう。

Table of contents

◆ ゴリラは背中のアーチをつくれない

ベンチプレスのパフォーマンスを高めるためには、「背中のアーチ」が重要になります。では、なぜ背中のアーチをつくることが重要なのでしょうか?

Rippetoe氏はこう答えています。

「ボトムからトップまでの移動距離を短くする」

「肩関節に生じるモーメントを小さくする」

重たいバーベルを持って、10mを動かすのと、5mを動かすのとでは、5mを動かすほうが楽です。物体に力を加えて動かした量を「仕事量」といいます。重たいバーベルを5m動かすほうが楽なのは、10m動かすよりも仕事量が少ないからです。

このように仕事量は、バーベルを動かすために加えた「力」と、バーベルを動かした「距離」によって示すことができます。

仕事量 = 力 × 移動距離

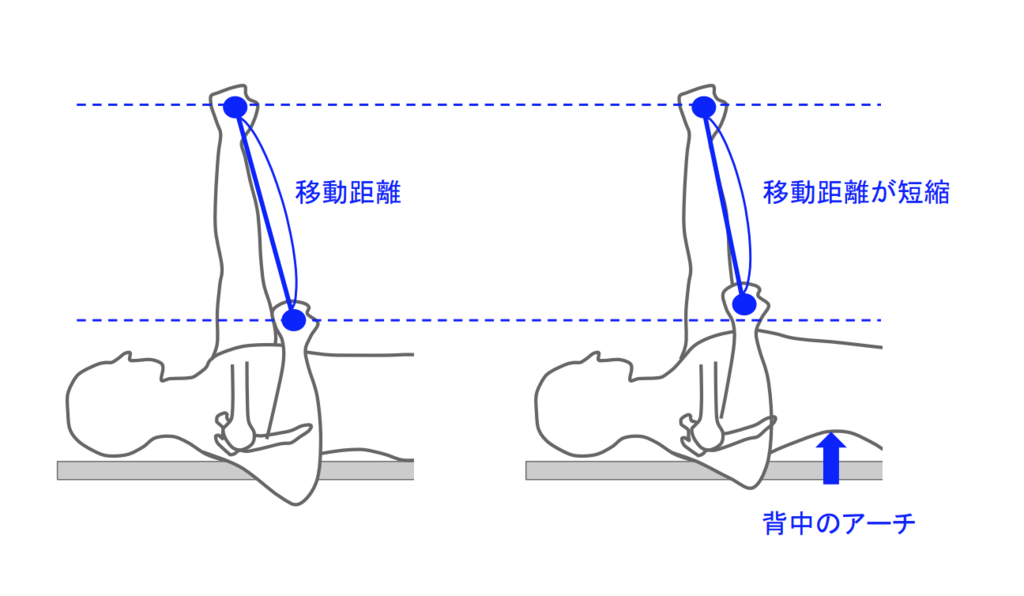

背中のアーチを形成することは胸部を上げ、ボトムのポジションを前上方に移動させます。これにより、トップのポジションまでの移動距離が短くなり、バーベルを挙げるための仕事量を減らすことができるのです。

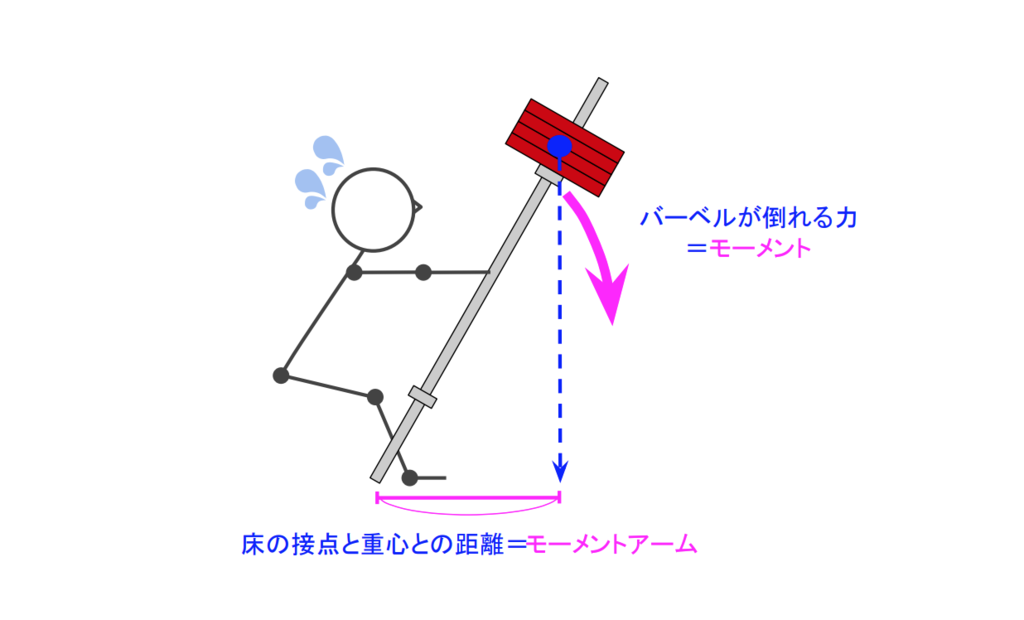

つぎに、立てたバーベルを傾ける場面をイメージしてみましょう。バーベルを傾けるとバーベルに倒れる力(回転力)が生じます。この回転力を「モーメント」といいます。モーメントはバーベルの重心が地面との接地点から離れれば離れるほど大きくなります。この重心と接地点との距離を「モーメントアーム」といいます。そして、バーベルを支えている力が「筋活動」になります。

バーベルが倒れる力であるモーメントを支えるのが筋活動であるならば、モーメントの大きさは筋活動の大きさと同等であると考えることができます。モーメントの大きさはバーベルの重量が一定であれば、バーベルの重心とその接地点の距離であるモーメントアームの長さによって決まります。したがって、モーメントアームの長さから、モーメントの大きさとともに、筋活動の大きさを推測することができるのです。

モーメントアームの長さ=モーメントの大きさ=筋活動の大きさ

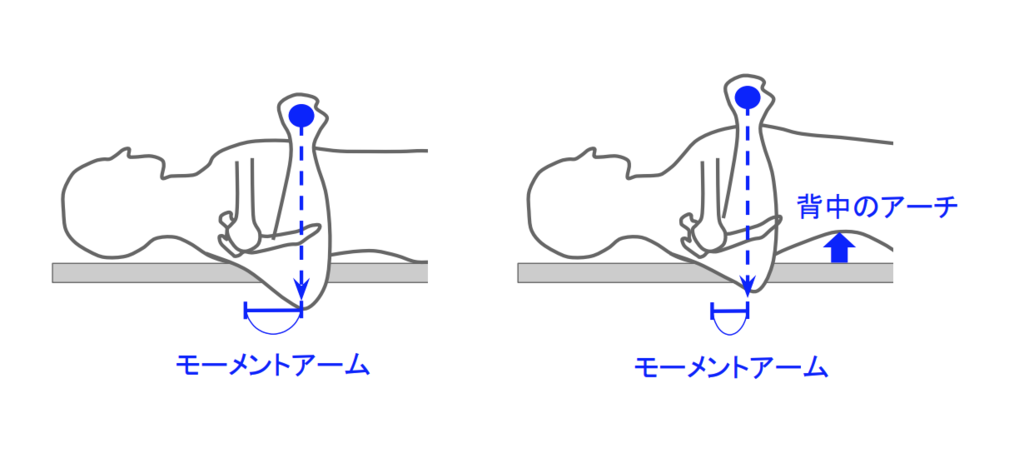

背中のアーチを形成することは、バーベルの位置を前上方へ移動させ、肩関節に近づけてくれます。これにより、肩関節とバーベルの距離であるモーメントアームが短くなり、肩関節を下方向への回転させるモーメントが減少します。その結果、下方向へのモーメントに抗するための三角筋の前部線維の筋活動を軽減することができるのです。

*モーメントの詳細な説明については前回記事をご参照ください

このように、背中のアーチは、ベンチプレスで必要となる仕事量を減らし、三角筋の筋活動を軽減することによってパフォーマンスを向上させるのです。

Rippetoe氏は、背中のアーチの高さついて「高さは握りこぶし1個分」として、「お尻が持ち上がるほどの高いアーチは、脚の踏ん張りを使えなくし、アーチを強化できない」と述べています。

そして、背中のアーチを形成するのに重要になるのが「腰椎の前弯」です。

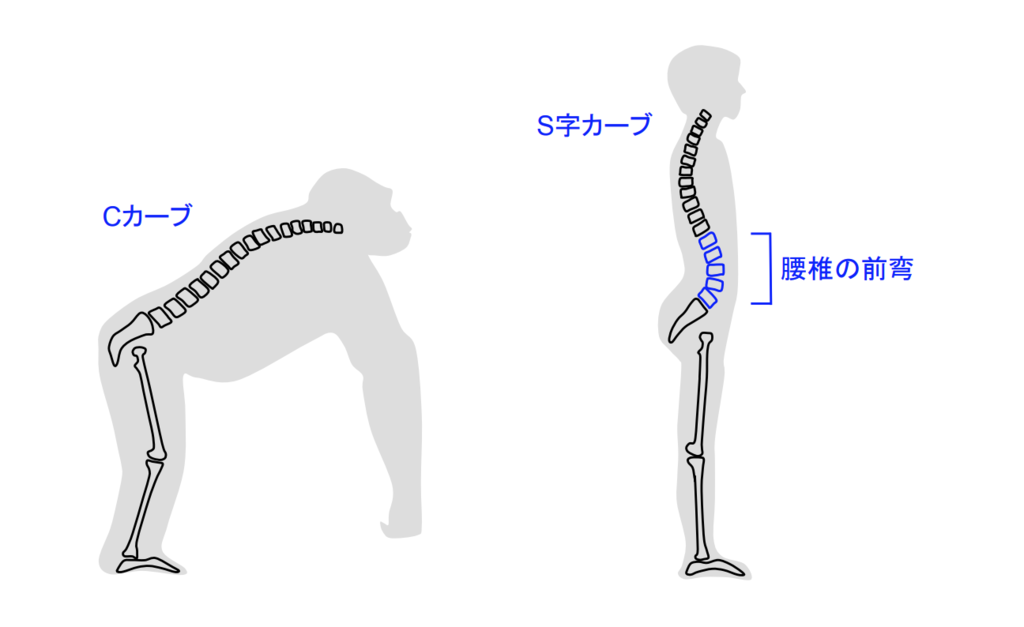

ゴリラなどの哺乳類の脊椎はCカーブを描きます。これに対して、ヒトの脊椎は、腰椎が前弯するS字のカーブを描きます。

なぜ、ヒトの腰椎だけが前弯しているのでしょうか?

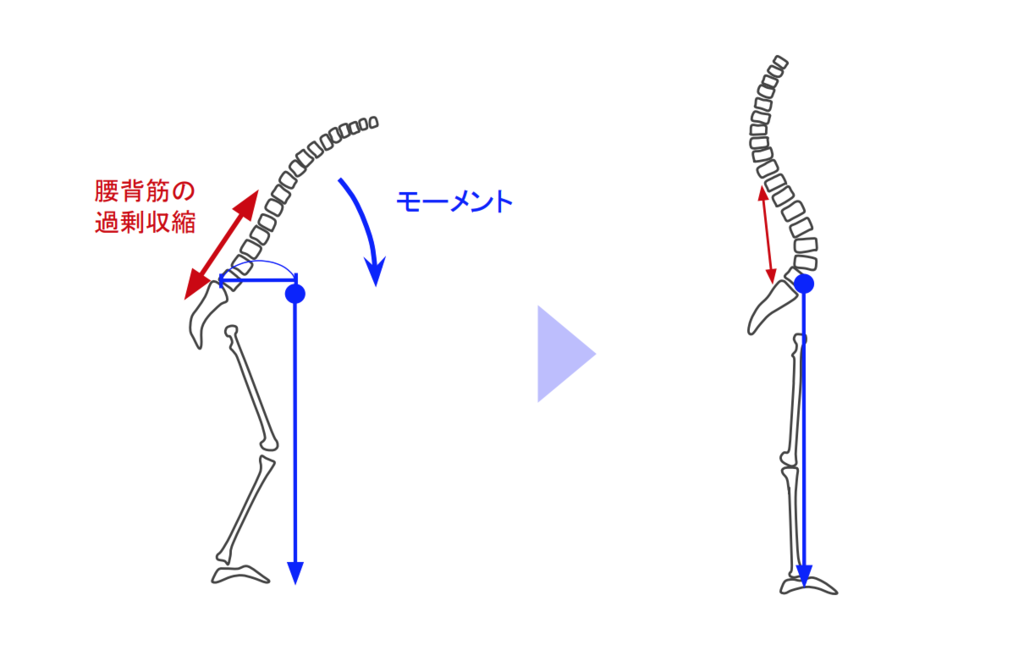

その理由が二足での直立や二足歩行の獲得にあります。ゴリラのように脊椎がCカーブの状態では、二足で直立したときに体幹が前傾してしまい、重心が前方に移動するため、体幹が前に倒れるようなモーメントが発生してしまいます。これに抗するための腰背部の過剰な筋収縮が必要となり、疲れやすい姿勢になってしまいます。

これに対して、ヒトは腰椎を前弯させ、脊椎をS字カーブにすることによって、体幹を直立させ、無駄な筋収縮のいらない、効率的な二足の直立姿勢や歩行を獲得しました。

Fig.1:Roussouly P, 2011より筆者作成

ベンチプレスの背中のアーチは、この「腰椎の前弯」の増強によって形成されます。腰椎の前弯を増強することで、胸部が前上方に膨らみ、骨盤が前傾し、しっかりとした背中のアーチが形成されるのです。

腰椎の前弯のないゴリラなどの哺乳類では、このような背中のアーチをつくることができません。進化の過程で腰椎の前弯を得たヒトだけが背中のアーチを形成し、ベンチプレスのパフォーマンスを高めることができるのです。

◆ 肩甲骨の動きがパフォーマンスを高める理由

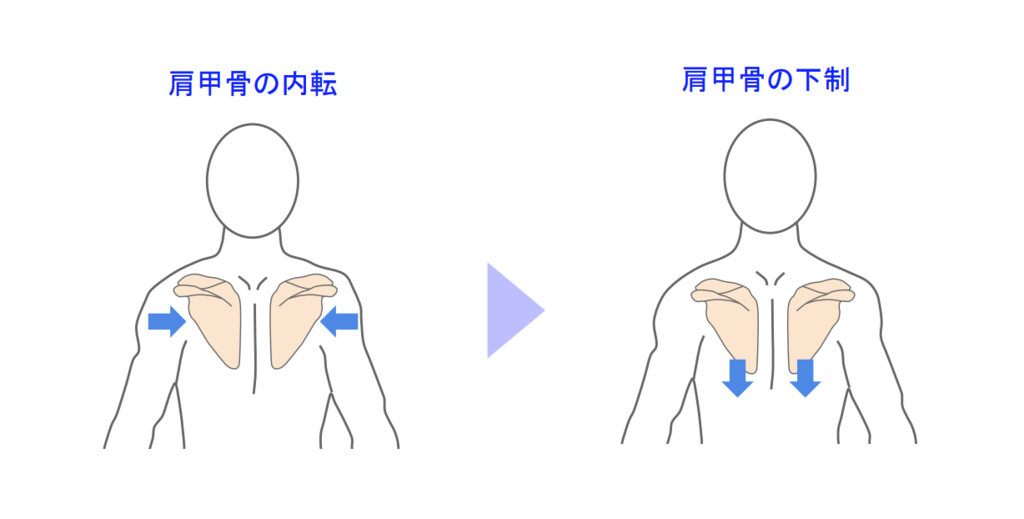

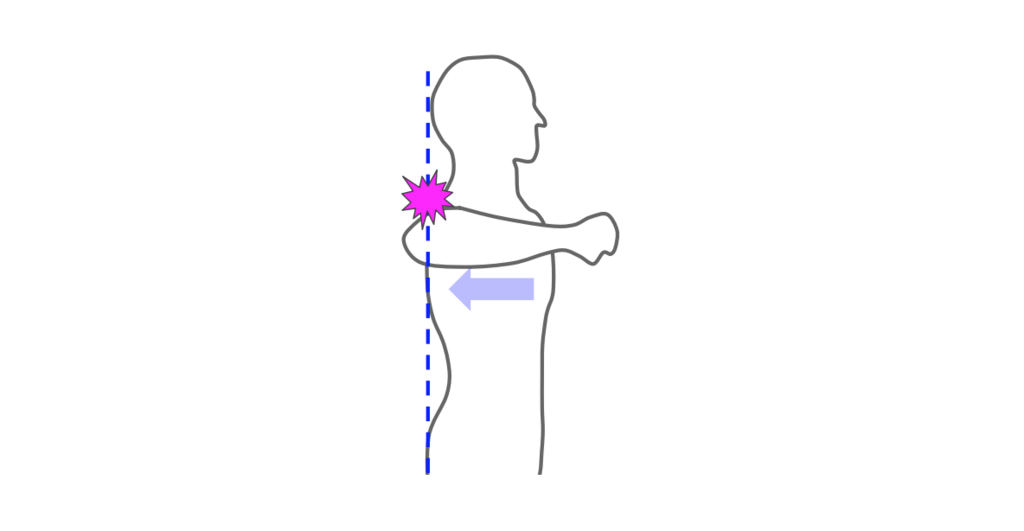

ベンチプレスでは、肩甲骨を内側へ動かし(内転させ)、下方に動した(下制した)ポジションが推奨されています。

なぜ、このような肩甲骨の動きが推奨されているのでしょうか?

Rippetoe氏はこう答えています。

「背中のアーチの形成を補助してくれる」

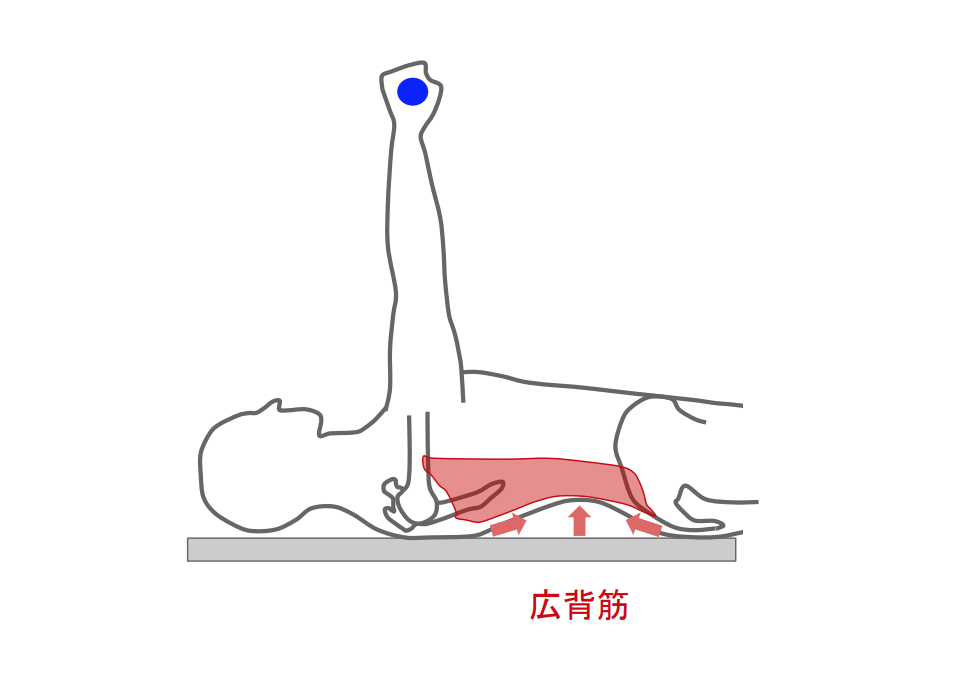

肩甲骨を内転させ、下制することによって、背中のアーチが形成しやすくなります。これは広背筋の収縮によって生じます。広背筋は、肩甲骨の下辺(下角)から胸腰椎、骨盤に起始をもっており、肩甲骨を下制するために収縮すると、背中のアーチの形成を補助するように働くのです。

また、肩甲骨の動きの利点は、これだけではありません。

肩甲骨を内転・下制のポジションは肩の怪我を予防してくれるのです。

ベンチプレスのボトムのポジションでは、肩関節を横に60〜75度ひらくことが基本のフォームになります。肩関節のひらきが小さい(30〜45度)と、肩関節からバーベルまでの距離であるモーメントアームが延び、肩関節を下方に回転させるモーメントを大きくしてしまいます。そのため、三角筋の過剰な筋活動が必要となり、無駄なエネルギー消費につながります。

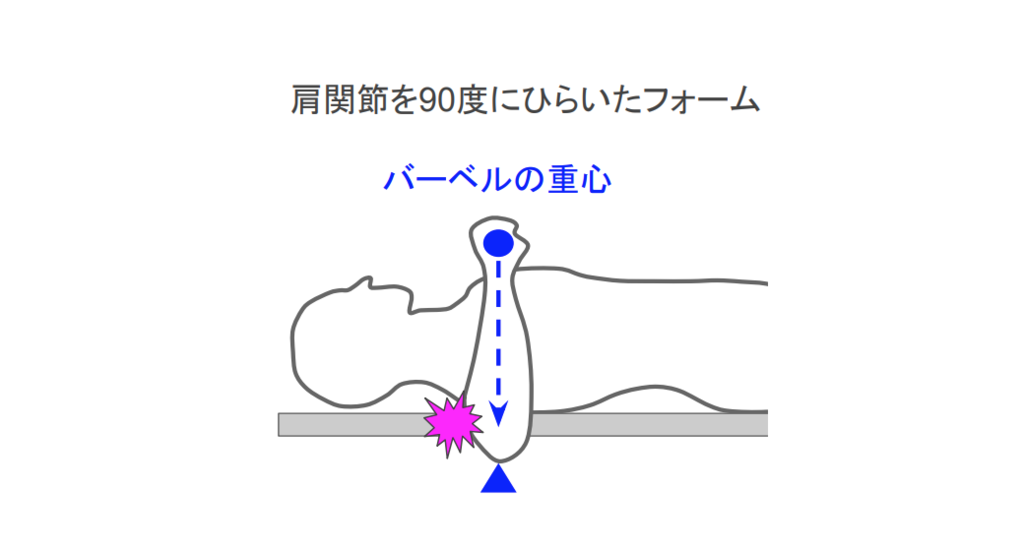

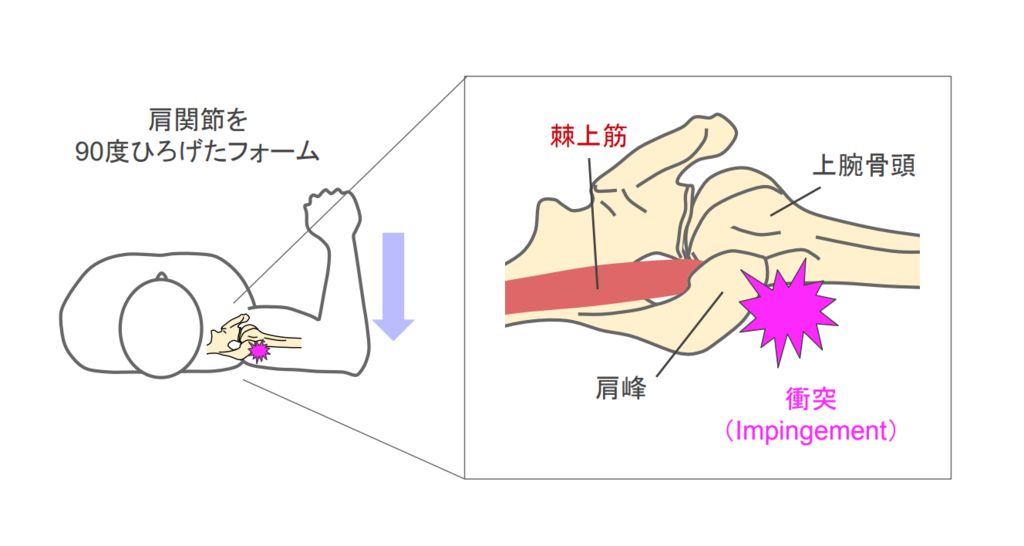

また、肩関節を90度にひらいたフォームでは、肩関節とバーベルの距離がなくなり、モーメントは発生しません。そのため、三角筋の筋活動を軽減することはできますが、肩に「つまる感じ」や「痛み」が生じやすくなります。

これらの理由から、ボトムのポジションでは、肩関節を横に60〜75度ひらくフォームが推奨されているのです。

しかしながら、肩関節を90度近くまでひらくフォームによって、肩を怪我しているケースを多くみます。これに対して、肩甲骨を内転・下制するポジションでは、このような肩の怪我を予防することができます。

それでは、実際に確かめてみましょう。

立った姿勢で、両肩を横に90度ひろげて、肘を90度に曲げます。その位置から肘を後方へ引いてみましょう。すると、肩に「つまる感じ」や「痛み」を感じるとともに、それ以上、後方に引けなくなると思います。

なぜ、このような現象が生じるのかというと、肩甲骨の肩峰と上腕骨が衝突する「肩峰下インピンジメント」が生じるからです。肩峰と上腕骨の間のスペースには、棘上筋や肩峰下滑液包といった柔らかい組織があり、これが圧迫されることによって「つまり感」や「痛み」が生じるのです。

つぎに、肩甲骨を内転させ、下制してから同じように肘を後方へ引いてみましょう。今度はつまり感や痛みなく肘を引けると思います。

肩甲骨を内転・下制させると、肩峰が内下側へ移動します。そのため、肘を後方へ引いても肩峰と上腕骨との衝突が生じにくくなります。つまり、肩甲骨を内転・下制することは、肩峰下インピンジメントを防ぎ、肩の怪我を予防してくれるのです。

ヒトは、このような肩甲骨の動きを進化の過程で獲得してきました。では、なぜ肩甲骨を動かせるようになったのかというと、それは「投げる能力」を高めるためだったのです。

ヒトは身体が小さく、力の弱いため、獲物を狩るためには木片や石器を投げる能力が求められてきました。ものを正確に速く投げるためには、肩関節を90度にひらき、ひねる(外旋)ことによって粘弾性エネルギーを発生させなければなりません。

そこでヒトは、鎖骨を延長化させ、肩甲骨を垂直化させるように形態を進化させてきました。これにより、投げる際の肩甲骨の内転や下制の動きを可能にし、肩関節を90度にひらき、外旋することによる粘弾性エネルギーの発生効率を高めたのです(Roach NT, 2013)。

Fig.2:Larson SG, 2007より引用改変

ヒトは投げるために、肩甲骨の動きを進化させてきました。この肩甲骨の動きがベンチプレスの背中のアーチの形成を補助し、肩の怪我を予防してくれるのです。

数百万年という長い旧石器時代、ヒトは二足歩行をするために「腰椎の前弯」を獲得しました。また、投げる能力を高めるために「肩甲骨の動き」を獲得しました。そして現代では、このようなヒトだけが獲得した身体機能が、ベンチプレスのパフォーマンスを高め、怪我を予防する重要な役割を担っているのです。

もしかしたら、僕たちはベンチプレスをするために進化してきたのかもしれませんね。

◇ ベンチプレスの科学

『ヒトはベンチプレスをするために進化してきた』

◇ 参考書籍

Starting Strength (English Edition)

- 作者: Mark Rippetoe

- 出版社/メーカー: The Aasgaard Company

- 発売日: 2013/11/07

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

筋トレの重要なエビデンスをまとめた新刊です!

◆ 読んでおきたい記事

シリーズ①:筋肉を増やすための栄養摂取のメカニズムを理解しよう

シリーズ②:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう

シリーズ③:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取タイミングを知っておこう

シリーズ④:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう

シリーズ⑤:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取を知っておこう

シリーズ⑥:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取の方法論

シリーズ⑦:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)について知っておこう

シリーズ⑧:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)の実践論

シリーズ⑨:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう

シリーズ⑩:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間について知っておこう

シリーズ⑪:筋トレの効果を最大にするトレーニングの頻度について知っておこう

シリーズ⑫:筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう

シリーズ⑬:筋トレの効果を最大にするロイシンについて知っておこう

シリーズ⑭:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ

シリーズ⑮:筋トレの効果を最大にするベータアラニンについて知っておこう

シリーズ⑯:いつまでも若々しい筋肉を維持するためには筋トレだけじゃ不十分?

シリーズ⑰:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑱:筋トレとアルコール摂取の残酷な真実

シリーズ⑲:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑳:長生きの秘訣は筋トレにある

シリーズ㉑:筋トレの最適な負荷量を知っておこう(2017年8月版)

シリーズ㉒:筋トレが不安を解消するエビデンス

シリーズ㉓:筋肉量を維持しながらダイエットする方法論

シリーズ㉔:プロテインの摂取はトレーニング前と後のどちらが効果的?

シリーズ㉕:筋トレの前にストレッチングをしてはいけない理由

シリーズ㉖:筋トレの効果を最大にするウォームアップの方法を知っておこう

シリーズ㉗:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間を知っておこう(2017年9月版)

シリーズ㉘:BCAAが筋肉痛を回復させるエビデンス

シリーズ㉙:筋トレの効果を最大にするタマゴの正しい食べ方

シリーズ㉚:筋トレが睡眠の質を高める〜世界初のエビデンスが明らかに

シリーズ㉛:筋肉の大きさから筋トレをデザインしよう

シリーズ㉜:HMBが筋トレの効果を高める理由~国際スポーツ栄養学会のガイドラインから最新のエビデンスまで

シリーズ㉝:筋トレの効果を高める最新の3つの考え方〜Schoenfeld氏のインタビューより

シリーズ㉞:筋トレによって脳が変わる〜最新のメカニズムが明らかに

シリーズ㉟:ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう

シリーズ㊱:筋トレが病気による死亡率を減少させる幸福な真実

シリーズ㊲:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜現代の科学が示すひとつの答え

シリーズ㊳:筋トレとアルコールの残酷な真実(続編)

シリーズ㊴:筋トレの効果を最大にする「関節を動かす範囲」について知っておこう

シリーズ㊵:筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?

シリーズ㊶:筋トレと遺伝の本当の真実〜筋トレの効果は遺伝で決まる?

シリーズ㊷:エビデンスにもとづく筋肥大を最大化するための筋トレ・ガイドライン

シリーズ㊸:筋トレしてすぐの筋肥大は浮腫(むくみ)であるという残念な真実

シリーズ㊹:時間がないときにやるべき筋トレメニューとは〜その科学的根拠があきらかに

シリーズ㊺:筋トレの効果を最大にする新しいトレーニングプログラムの考え方を知っておこう

シリーズ㊻:筋トレは心臓も強くする〜最新のエビデンスが明らかに

シリーズ㊼:プロテインは骨をもろくする?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊽:コーヒーが筋トレのパフォーマンスを高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊾:睡眠不足は筋トレの効果を低下させる~その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊿:イメージトレーニングが筋トレの効果を高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ51:筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ52:筋トレ後のタンパク質の摂取は「24時間」を意識するべき理由

シリーズ53:筋トレが高血圧を改善させる〜その科学的根拠を知っていこう

シリーズ54:ケガなどで筋トレできないときほどタンパク質を摂取するべきか?

シリーズ55:筋トレは脳卒中の発症リスクを高めるのか?〜筋トレによるリスクを知っておこう

シリーズ56:筋トレを続ける技術〜意志力をマネジメントしよう

シリーズ57:筋トレ後にプロテインを飲んですぐに仰向けに寝てはいけない理由

シリーズ58:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか問題

シリーズ59:筋トレの効果を最大にする食品やプロテインの選ぶポイントを知っておこう

シリーズ60:ベンチプレスをするなら大胸筋損傷について知っておこう

シリーズ61:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう(2018年4月版)

シリーズ62:筋トレ後のタンパク質摂取に炭水化物(糖質)は必要ない?

シリーズ63:ホエイ・プロテインと筋トレ、ダイエット、健康についての最新のエビデンスまとめ

シリーズ64:筋トレの効果を最大にする「牛乳」の選び方を知っておこう

シリーズ65:そもそもプロテインの摂取は筋トレの効果を高めるのか?

シリーズ66:筋力を簡単にアップさせる方法~筋力と神経の関係を知っておこう

シリーズ67:筋力増強と筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度の最新エビデンス

シリーズ68:筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?〜最新のエビデンスを知っていこう

シリーズ69:筋トレで疲労困憊まで追い込んではいけない理由(筋力増強編)

シリーズ70:筋トレで筋肥大の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ71:筋トレで筋力増強の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ72:ネガティブトレーニングは筋肥大に効果的なのか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ73:筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?

シリーズ74:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜ハーバード大学の見解と最新エビデンス

シリーズ75:筋トレによる筋肥大の効果は強度、回数、セット数を合わせた総負荷量によって決まる

シリーズ76:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ(2018年8月版)

シリーズ77:筋トレとHMBの最新エビデンス(2018年8月版)

シリーズ78:筋トレによる筋肉痛にもっとも効果的なアフターケアの最新エビデンス

シリーズ79:筋肥大のメカニズムから筋トレをデザインしよう

シリーズ80:筋トレの効果を最大にする週の頻度(週に何回?)の最新エビデンス

シリーズ81:筋トレ後のクールダウンに効果なし?〜最新のレビュー結果を知っておこう

シリーズ82:筋トレの総負荷量と疲労の関係からトレーニングをデザインしよう

シリーズ83:筋トレのパフォーマンスを最大にするクレアチンの最新エビデンス

シリーズ84:筋トレのあとは風邪をひきやすくなる?〜最新エビデンスと対処法

シリーズ85:筋トレのパフォーマンスを最大にするカフェインの最新エビデンス

シリーズ86:筋トレとグルタミンの最新エビデンス

シリーズ87:筋トレとアルギニンの最新エビデンス

シリーズ88:筋トレとシトルリンの最新エビデンス

シリーズ89:筋トレするなら知っておきたいサプリメントの最新エビデンスまとめ

シリーズ90:筋トレをするとモテる本当の理由

シリーズ91:高タンパク質は腎臓にダメージを与えない〜最新エビデンスが明らかに

シリーズ92:筋トレするなら知っておきたい食事のキホン〜ハーバード流の食事プレート

シリーズ93:筋トレを続ける技術〜マシュマロ・テストを攻略しよう

シリーズ94:スクワットのフォームの基本を知っておこう

シリーズ95:スクワットのフォームによって筋肉の活動が異なる理由

シリーズ96:スクワットの効果を最大にするスタンス幅と足部の向きを知っておこう

シリーズ97:ベンチプレスのフォームの基本を知っておこう【ベンチプレスの科学】

シリーズ98:ヒトはベンチプレスをするために進化してきた【ベンチプレスの科学】

シリーズ99:デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ100:デッドリフトのリフティングの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ101:筋トレを続ける技術~脳をハックしよう!

シリーズ102:腕立て伏せの回数と握力から心臓病のリスクを知ろう!

シリーズ103:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ104:筋トレによる筋肥大の効果は「週のトレーニング量」で決まる!【最新エビデンス】

◆ 参考論文

Bramble DM, et al. Endurance running and the evolution of Homo. Nature. 2004 Nov 18;432(7015):345-52.

Larson SG, et al. Evolutionary transformation of the hominin shoulder. Evolutionary Anthropology 16:172–187 (2007)

Roussouly P, et al. Biomechanical analysis of the spino-pelvic organization and adaptation in pathology. Eur Spine J. 2011 Sep;20 Suppl 5:609-18.

Roach NT, et al. The effect of humeral torsion on rotational range of motion in the shoulder and throwing performance. J Anat. 2012 Mar;220(3):293-301.