前回は、デッドリフトのフォームの基本について、アメリカの有名トレーナーであるMark Rippetoe氏の著書「Starting Strength」を参考に考察してきました。

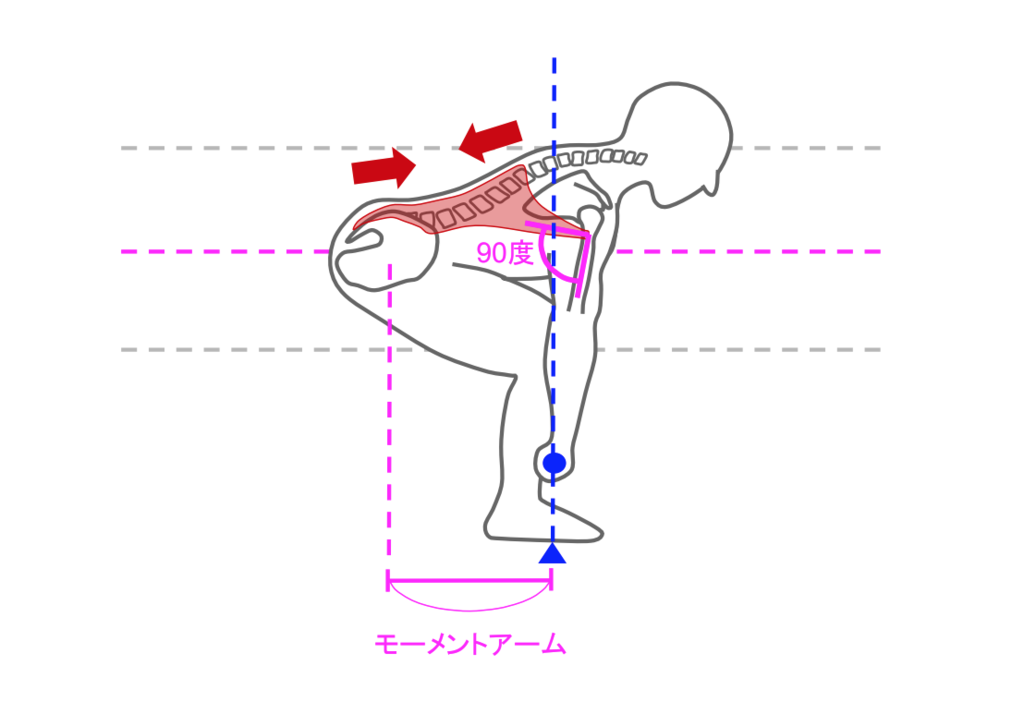

デッドリフトのボトムのフォームでは「股関節のモーメントを小さくする」、「体幹の剛性を高める」ことをポイントにして、フォームをデザインすることが推奨されています。

『デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】』

では、デッドリフトのリフティング動作のパフォーマンスを高めるためには、どうしたら良いのでしょうか?

この問に、Rippetoe氏はこう答えています。

「バーベルを垂直に挙げよう」

「そこから身体の使い方をデザインしよう」

今回は、デッドリフトのリフティングの基本について、Rippetoe氏の著書「Starting strength」を参考に、近年の研究報告を合わせてご紹介しましょう。

Table of contents

◆ セットアップで体幹の剛性を高めよう

バーベルの前に立ち、バーをグリップしたら、ボトムのフォームをしっかりとセットアップします。

デッドリフトは、スクワットよりも股関節に大きなモーメント(回転力)が生じるトレーニングです。そこでRippetoe氏は、効率的にバーベルを持ち上げるためには「股関節のモーメントをなるべく小さくする」ようにフォームをデザインしようと言います。さらに、股関節で作り出したパワーを効率的にバーベルへ伝達するために「体幹の剛性を高める」ことをポイントとして挙げています。

そして、これらのポイントを達成するために以下のようなフォームを推奨しています。

・バーベルはミッドフット上に位置させる。

・股関節の高さは頭部と膝関節の真ん中に位置させる。

・肩関節はバーベルよりも前方に位置させる。

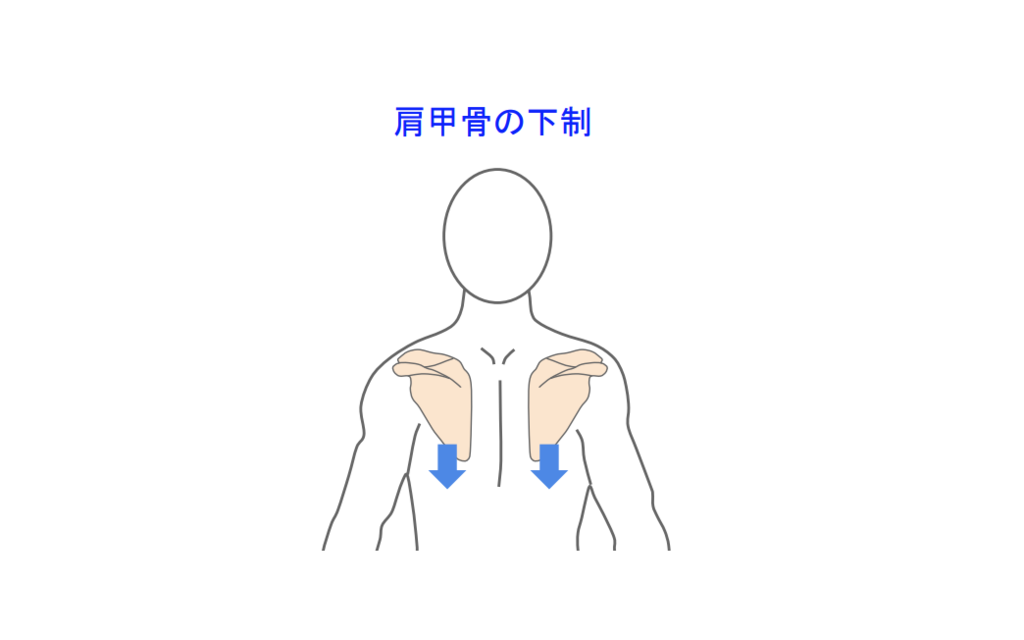

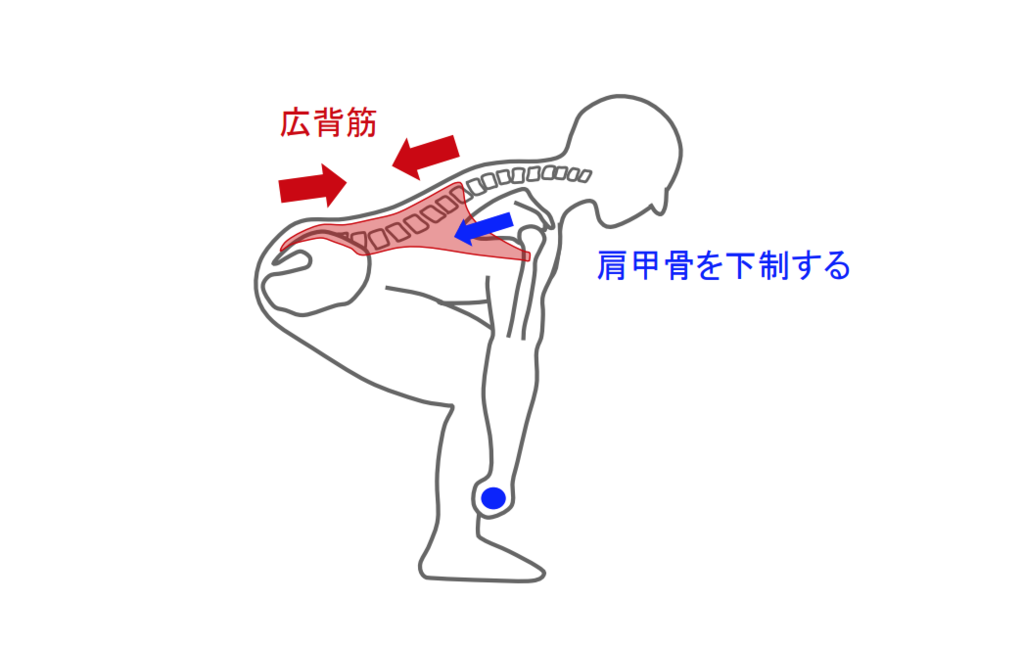

ボトムのフォームがつくれたら、つぎにセットアップを行い、さらに体幹の剛性を高めていきます。その役割を担っているのが「広背筋」です。Rippetoe氏は、広背筋の収縮を高めるために「肩甲骨を下制する」ことを推奨しています。

広背筋は、肩甲骨の下辺(下角)から胸腰椎、骨盤に起始をもち、上腕骨に付着しています。そのため、上腕骨をしっかりと引きつけると同時に、肩甲骨を下制することによって、さらに収縮を促し、体幹の剛性を高めることができるのです。

体幹の剛性を高め、セットアップができたら、リフティング動作に入ります。

◆ バーベルは垂直に持ち上げよう

重たい荷物をもって10m移動するより、5m移動するほうが楽です。なぜ、楽なのかというと、5mのほうが仕事量が少ないからです。仕事量は重量と移動距離から算出でき、同じ重さであれば、距離が短いほうが仕事量は少なくなります。

仕事量 = 重量 × 距離

では、デッドリフトの場合はどうでしょうか?

デッドリフトのボトムのポジションでは、バーベルはミッドフット上に位置しています。これをトップのポジションまで持ち上げるとき、もっとも仕事量が少ない移動方法は「垂直に移動させる」ことです。ミッドフット上から垂直に、まっすぐ持ち上げることによって、もっとも仕事量の少ない効率的なリフティング動作が可能になるのです。

図:Mark Rippetoe著「Starting strength」より筆者作成

これが、Rippetoe氏が「バーベルを垂直に挙げよう」という理由です。

これに対して、ボトムのポジションでバーベルが前方にある場合や、リフティングのときに膝関節から伸ばさず、体幹で引き上げようとする場合には、バーベルの移動距離が延長してしまいます。これでは仕事量が増大し、非効率的なリフティング動作になってしまいます。

図:Mark Rippetoe著「Starting strength」より筆者作成

では、バーベルを垂直に持ち上げ、効率的なリフティング動作を行うためには、どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか?

◆ リフティング動作を分析してデザインしよう

Rippetoe氏は、バーベルが垂直に持ち上がるためのリフティング動作をA〜Dのように示しています。ここでは、A〜Dまでの動作を3つのフェーズに分けて、フェーズごとに各動作の分析するとともに、ノルウェー・HVLのAndersenらの筋電図による研究報告(Andersen V, 2019)をもとに、筋活動を見ていきましょう。

まずはA〜Bのファースト・フェーズです。

Aはボトムのフォームになります。ボトムのフォームでは、バーベルはミッドフット上に位置させ、肩関節はバーベルよりも前方に位置させ、股関節の高さは頭部と膝関節の真ん中に位置させることがポイントになります。このポジションにより、股関節のモーメントが小さくなり、広背筋の収縮効率が高まります。

Bはボトムのフォームから、膝下までバーベルを持ち上げたポジションになります。このA〜Bのファースト・フェーズで重要になるのが「膝関節と体幹の角度」です。

ファースト・フェーズで関節の角度が変わるのは「膝関節のみ」です。これは、膝関節を大きく伸ばすことによって、バーベルを膝下まで持ち上げることを示しています。リフティング動作の最初に膝関節を伸ばすことによって、バーベルの垂直移動が可能になるのです。

このときに注意すべきことは「体幹の前傾角度は変わらない」ということです。AとBのポジションを見てわかるように、体幹の前傾角度は変わりません。仮に、膝関節を伸ばさずに、体幹でバーベルを引き上げようとすると、バーベルの移動距離が延び、リフティングの仕事量が増えるとともに、腰部への負担が強くなり、腰を痛める非効率的なリフティング動作になってしまいます。

筋活動では、大腿四頭筋(外側広筋)の筋活動が他のフェーズに比べて高まっていることが示されています。これに対して、背筋(脊柱起立筋)や大殿筋などの筋活動には変化がありません。これは、ファースト・フェーズのリフティングが主に大腿四頭筋による膝関節の伸展動作によって行われていることを意味しています。

Fig.1:Andersen V, 2019より筆者作成

ファースト・フェーズでは、よく「床を押し出すように膝を伸ばそう」と言われますが、これは、リフティング動作が体幹や股関節ではなく、膝関節を伸ばす動きによって行われるからなのです。

つぎに、B〜Cのセカンド・フェーズを見てみましょう。

このフェーズで重要になるのが、股関節と体幹の動きです。関節の角度では、股関節が大きくひらき、体幹が起き上がっていくのがわかります。股関節を前方に突き出すように伸展していきながら、体幹を起こすことによってバーベルを膝上まで持ち上げます。

セカンド・フェーズでは、大腿四頭筋が役目を終えますが、股関節に生じるモーメントがもっとも大きくなるため、これに抗するために大殿筋とハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋)の筋活動がもっとも高くなります。また、背筋の筋活動に変化はありません。これは、背筋を使用してバーベルを持ち上げるのではなく、体幹の剛性を保つことのみに作用しているからです。

Fig.2:Andersen V, 2019より筆者作成

よくセカンド・フェーズでは「肩を後ろに、股関節を前に(shoulders back, hips forward)」と言われます。これは、股関節を伸ばす大殿筋やハムストリングスを最大限に活動させて、肩を後ろに、股関節を前に移動させることにより、バーベルを膝上まで持ち上げることを意味しています。

さいごにC〜Dのサード・フェーズです。

このフェーズは、膝上までバーベルを挙げたところから、ロックアウトまでの動作になります。ここでは、さらに股関節を前方へ移動させるように伸ばしていき、体幹を完全に直立させながら、バーベルをフィニッシュ位置まで持ち上げます。ロックアウトしたあとは肩関節、股関節、膝関節が同一線上に並ぶように位置させます。体幹を過度に後方へ反らしたり、股関節を過度に伸ばすことは、背筋の過剰な収縮を招き、腰痛の原因になるので注意が必要です。

サード・フェーズでは、股関節からバーベルまでのモーメントアームが徐々に短くなるため、股関節に生じるモーメントも小さくなります。そのため、股関節を伸ばす大殿筋やハムストリングスの筋活動も低下します。また、このフェーズにおいても背筋の筋活動は変化していません。背筋はロックアウトに向けて、体幹を反らすように過剰に活動するのではなく、ここでも体幹の剛性を保つことのみに作用しています。

Fig.3:Andersen V, 2019より筆者作成

デッドリフトでバーベルを垂直に持ち上げるためには、ファースト・フェーズで膝関節を伸ばす動作から始めることが重要になります。この動作によって膝関節が伸び、膝を迂回せずに垂直にバーベルを持ち上げることができます。そして、セカンド・フェーズで大殿筋やハムストリングスによる股関節を伸ばす動作に切り替え、股関節を前に出しながら、体幹を引き上げて、バーベルをさらに持ち上げます。サード・フェーズのロックアウトでは背中を反らすことはせず、肩関節、股関節、膝関節が同一線上に並ぶようにしてリフティング動作を終えます。

ここで重要なのは、すべてのフェーズを通じて、広背筋や脊柱起立筋などの背筋の筋活動は一定であるということです。背筋の筋活動の目的は、リフティングではなく、体幹の剛性を高め、力を伝達することです。そのため、すべてのフェーズを通じて、過度に筋活動を高めることはありません。逆に背筋の筋活動の高まりは腰痛などの怪我の原因になるので、注意が必要になります。

スタートのポジションでは、股関節のモーメントを小さくし、体幹の剛性を高めるよいうにボトムのフォームをデザインします。リフティング動作では、バーベルを垂直に持ち上げるように、身体の使い方をデザインすることがデッドリフトのパフォーマンスの向上につながるのです。

◇ 参考書籍

Starting Strength (English Edition)

- 作者: Mark Rippetoe

- 出版社/メーカー: The Aasgaard Company

- 発売日: 2013/11/07

- メディア: Kindle版

- この商品を含むブログを見る

筋トレの重要なエビデンスをまとめた新刊です!

◆ 読んでおきたい記事

シリーズ①:筋肉を増やすための栄養摂取のメカニズムを理解しよう

シリーズ②:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう

シリーズ③:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取タイミングを知っておこう

シリーズ④:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう

シリーズ⑤:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取を知っておこう

シリーズ⑥:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取の方法論

シリーズ⑦:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)について知っておこう

シリーズ⑧:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)の実践論

シリーズ⑨:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう

シリーズ⑩:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間について知っておこう

シリーズ⑪:筋トレの効果を最大にするトレーニングの頻度について知っておこう

シリーズ⑫:筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう

シリーズ⑬:筋トレの効果を最大にするロイシンについて知っておこう

シリーズ⑭:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ

シリーズ⑮:筋トレの効果を最大にするベータアラニンについて知っておこう

シリーズ⑯:いつまでも若々しい筋肉を維持するためには筋トレだけじゃ不十分?

シリーズ⑰:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑱:筋トレとアルコール摂取の残酷な真実

シリーズ⑲:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑳:長生きの秘訣は筋トレにある

シリーズ㉑:筋トレの最適な負荷量を知っておこう(2017年8月版)

シリーズ㉒:筋トレが不安を解消するエビデンス

シリーズ㉓:筋肉量を維持しながらダイエットする方法論

シリーズ㉔:プロテインの摂取はトレーニング前と後のどちらが効果的?

シリーズ㉕:筋トレの前にストレッチングをしてはいけない理由

シリーズ㉖:筋トレの効果を最大にするウォームアップの方法を知っておこう

シリーズ㉗:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間を知っておこう(2017年9月版)

シリーズ㉘:BCAAが筋肉痛を回復させるエビデンス

シリーズ㉙:筋トレの効果を最大にするタマゴの正しい食べ方

シリーズ㉚:筋トレが睡眠の質を高める〜世界初のエビデンスが明らかに

シリーズ㉛:筋肉の大きさから筋トレをデザインしよう

シリーズ㉜:HMBが筋トレの効果を高める理由~国際スポーツ栄養学会のガイドラインから最新のエビデンスまで

シリーズ㉝:筋トレの効果を高める最新の3つの考え方〜Schoenfeld氏のインタビューより

シリーズ㉞:筋トレによって脳が変わる〜最新のメカニズムが明らかに

シリーズ㉟:ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう

シリーズ㊱:筋トレが病気による死亡率を減少させる幸福な真実

シリーズ㊲:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜現代の科学が示すひとつの答え

シリーズ㊳:筋トレとアルコールの残酷な真実(続編)

シリーズ㊴:筋トレの効果を最大にする「関節を動かす範囲」について知っておこう

シリーズ㊵:筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?

シリーズ㊶:筋トレと遺伝の本当の真実〜筋トレの効果は遺伝で決まる?

シリーズ㊷:エビデンスにもとづく筋肥大を最大化するための筋トレ・ガイドライン

シリーズ㊸:筋トレしてすぐの筋肥大は浮腫(むくみ)であるという残念な真実

シリーズ㊹:時間がないときにやるべき筋トレメニューとは〜その科学的根拠があきらかに

シリーズ㊺:筋トレの効果を最大にする新しいトレーニングプログラムの考え方を知っておこう

シリーズ㊻:筋トレは心臓も強くする〜最新のエビデンスが明らかに

シリーズ㊼:プロテインは骨をもろくする?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊽:コーヒーが筋トレのパフォーマンスを高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊾:睡眠不足は筋トレの効果を低下させる~その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊿:イメージトレーニングが筋トレの効果を高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ51:筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ52:筋トレ後のタンパク質の摂取は「24時間」を意識するべき理由

シリーズ53:筋トレが高血圧を改善させる〜その科学的根拠を知っていこう

シリーズ54:ケガなどで筋トレできないときほどタンパク質を摂取するべきか?

シリーズ55:筋トレは脳卒中の発症リスクを高めるのか?〜筋トレによるリスクを知っておこう

シリーズ56:筋トレを続ける技術〜意志力をマネジメントしよう

シリーズ57:筋トレ後にプロテインを飲んですぐに仰向けに寝てはいけない理由

シリーズ58:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか問題

シリーズ59:筋トレの効果を最大にする食品やプロテインの選ぶポイントを知っておこう

シリーズ60:ベンチプレスをするなら大胸筋損傷について知っておこう

シリーズ61:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう(2018年4月版)

シリーズ62:筋トレ後のタンパク質摂取に炭水化物(糖質)は必要ない?

シリーズ63:ホエイ・プロテインと筋トレ、ダイエット、健康についての最新のエビデンスまとめ

シリーズ64:筋トレの効果を最大にする「牛乳」の選び方を知っておこう

シリーズ65:そもそもプロテインの摂取は筋トレの効果を高めるのか?

シリーズ66:筋力を簡単にアップさせる方法~筋力と神経の関係を知っておこう

シリーズ67:筋力増強と筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度の最新エビデンス

シリーズ68:筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?〜最新のエビデンスを知っていこう

シリーズ69:筋トレで疲労困憊まで追い込んではいけない理由(筋力増強編)

シリーズ70:筋トレで筋肥大の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ71:筋トレで筋力増強の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ72:ネガティブトレーニングは筋肥大に効果的なのか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ73:筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?

シリーズ74:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜ハーバード大学の見解と最新エビデンス

シリーズ75:筋トレによる筋肥大の効果は強度、回数、セット数を合わせた総負荷量によって決まる

シリーズ76:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ(2018年8月版)

シリーズ77:筋トレとHMBの最新エビデンス(2018年8月版)

シリーズ78:筋トレによる筋肉痛にもっとも効果的なアフターケアの最新エビデンス

シリーズ79:筋肥大のメカニズムから筋トレをデザインしよう

シリーズ80:筋トレの効果を最大にする週の頻度(週に何回?)の最新エビデンス

シリーズ81:筋トレ後のクールダウンに効果なし?〜最新のレビュー結果を知っておこう

シリーズ82:筋トレの総負荷量と疲労の関係からトレーニングをデザインしよう

シリーズ83:筋トレのパフォーマンスを最大にするクレアチンの最新エビデンス

シリーズ84:筋トレのあとは風邪をひきやすくなる?〜最新エビデンスと対処法

シリーズ85:筋トレのパフォーマンスを最大にするカフェインの最新エビデンス

シリーズ86:筋トレとグルタミンの最新エビデンス

シリーズ87:筋トレとアルギニンの最新エビデンス

シリーズ88:筋トレとシトルリンの最新エビデンス

シリーズ89:筋トレするなら知っておきたいサプリメントの最新エビデンスまとめ

シリーズ90:筋トレをするとモテる本当の理由

シリーズ91:高タンパク質は腎臓にダメージを与えない〜最新エビデンスが明らかに

シリーズ92:筋トレするなら知っておきたい食事のキホン〜ハーバード流の食事プレート

シリーズ93:筋トレを続ける技術〜マシュマロ・テストを攻略しよう

シリーズ94:スクワットのフォームの基本を知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ95:スクワットのフォームによって筋肉の活動が異なる理由【スクワットの科学】

シリーズ96:スクワットの効果を最大にするスタンス幅と足部の向きを知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ97:ベンチプレスのフォームの基本を知っておこう【ベンチプレスの科学】

シリーズ98:ヒトはベンチプレスをするために進化してきた【ベンチプレスの科学】

シリーズ99:デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ100:デッドリフトのリフティングの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ101:筋トレを続ける技術~脳をハックしよう!

シリーズ102:腕立て伏せの回数と握力から心臓病のリスクを知ろう!

シリーズ103:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ104:筋トレによる筋肥大の効果は「週のトレーニング量」で決まる!【最新エビデンス】

◆ 参考論文

Andersen V, et al. Electromyographic comparison of the barbell deadlift using constant versus variable resistance in healthy, trained men. PLoS One. 2019 Jan 22;14(1):e0211021.