筋トレのあとに「吐き気がする」、「お腹の調子が悪くなる」といった相談を受けることがあります。

このような筋トレ後の体調不良の原因として、ネット上では酸欠や脱水症状、睡眠不足や消化不良などが挙げられています。これらも原因の一端を担いますが、最新のスポーツ科学では筋トレ後の体調不良の主な原因が科学的な検証によって明らかにされています。

今回は、筋トレをすると吐き気などの体調不良が生じてしまう科学的なメカニズムとその対処法について、最新の研究報告をご紹介しながら考察していきましょう。

Table of contents

◆ 走るとお腹が痛くなる理由

食事をした直後に走るとお腹が痛くなったりしますよね。

私たちが食事をすると、食べたものは胃によって消化され、腸(小腸)で栄養が吸収されます。そのため、何かしらの原因でこれらの消化管の機能が低下すると、消化吸収する能力も低下してしまい、吐き気や嘔吐、腹痛などが生じやすくなります。

消化管がしっかりと機能するために必要なのが「十分な血液量」です。

しかしながら、運動をすると筋肉に血液を供給するため、消化管の血液量が減ってしまいます。高強度の運動を始めてから10分以内に腸の血流が50%以上も減少し、著しい虚血状態(血液量が不十分な状態)が生じることが報告されています(van Wijck K, 2011)。

このような運動を継続して行っていると、虚血により腸の表面にある上皮細胞に炎症が生じて、障害を受けてしまいます。また、虚血は腸のバリア機能を弱め(透過性を亢進させ)、本来は取り込まれない細菌やタンパク質が血中に流入し、様々な免疫応答を生じさせます(Chantler S, 2021)。

運動によって腸に十分な血液量が供給できなくなると、腸が虚血状態となり、機能不全になることによって運動中や後の吐き気や嘔吐、左腹部痛などの消化管症状が生じることが示唆されているのです。

ランニングやマラソンなどの持久性アスリートでは、全体の「60~93%」という高い割合でこのような消化管症状が認められるという調査結果が報告されています(Peters HP, 1999)。

そして、筋トレにおいても高い割合で消化管症状が生じることが最新の研究報告によって明らかになってきたのです。

◆ 筋トレでも消化管の機能不全が生じる

2022年、リップスコーン大学のHartらは、筋トレによる消化管症状の有無とそのメカニズムを調査した結果を報告しています。

筋トレ経験者(経験年数6.3±3.9年)を対象にして、スクワットやデッドリフト、レッグエクステンションなどの多関節トレーニング(コンパウンド)をそれぞれ中から高強度(最大筋力の70%)で10回4セット行わせました。

トレーニング前後および60分後に吐き気や腹痛などの消化管症状のアンケート調査が行われ、採血した血液サンプルから腸の上皮細胞の障害マーカー(I-FABP)、腸の透過性(L/R比)が計測されました。

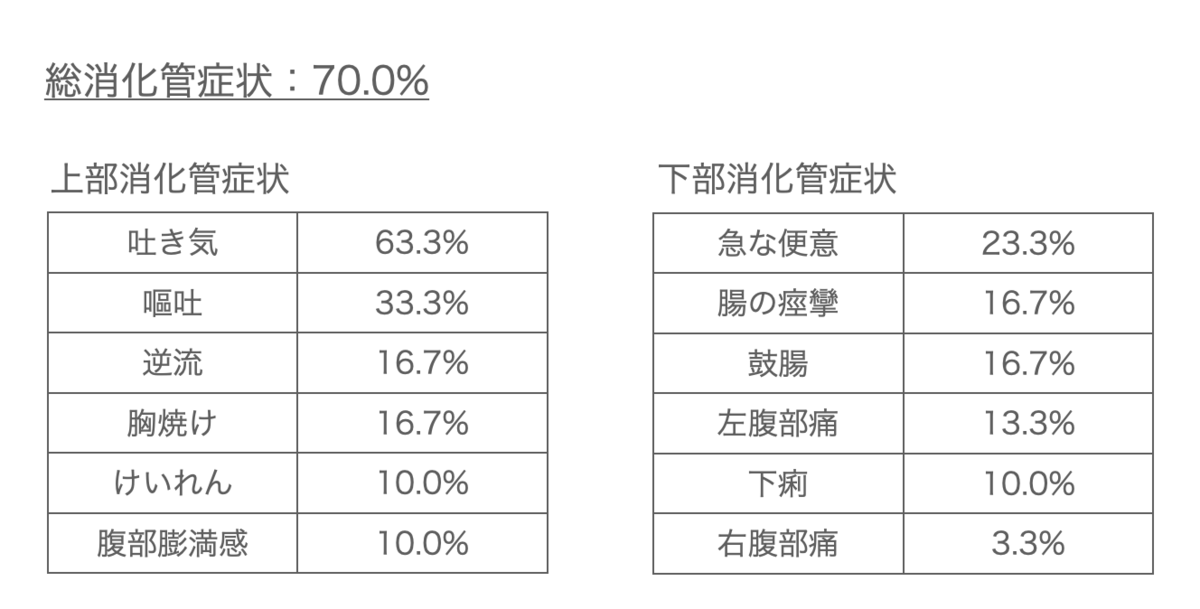

その結果、被験者の70%に少なくともひとつの消化管症状が認められ、もっとも多く報告された症状は吐き気(63.3%)であり、次いで嘔吐(33.3%)、急な便意(23.3%)でした。また、男女間での症状の発症率に有意な差はありませんでした。

Fig.1:Hart TL, 2022より筆者作成

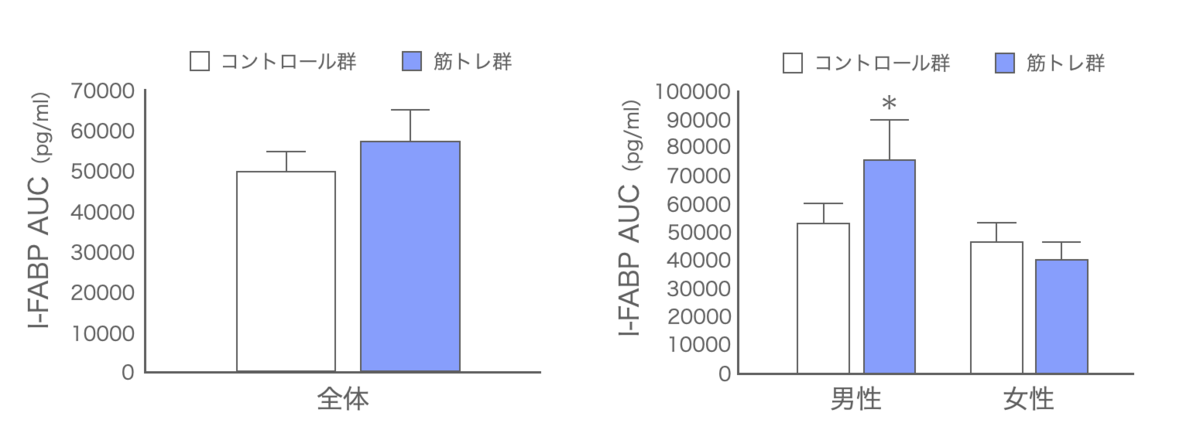

腸の上皮細胞の障害マーカー(I-FABP)は、全体で増加傾向を示し、男性で有意な増加、女性では有意差は認められませんでした。

Fig.2:Hart TL, 2022より筆者作成

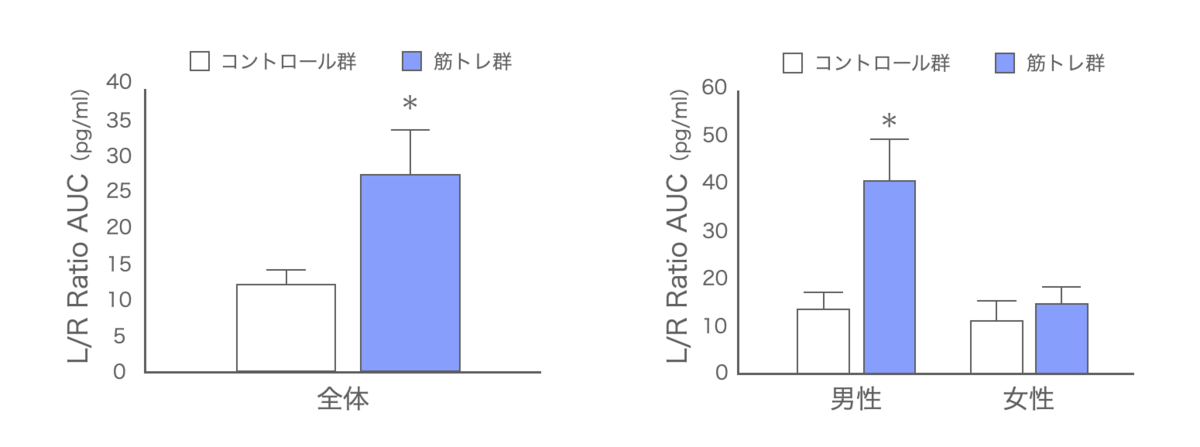

腸の透過性(L/R比)は、全体で有意な増加を示し、男性で有意な増加、女性で増加傾向を示しました。

Fig.3:Hart TL, 2022より筆者作成

このような腸の上皮細胞障害の程度にはトレーニング強度と中程度から高い相関(r = 0.599)が認められました。

これらの結果から、筋トレを行ったトレーニーの70%に吐き気など何かしらの消化管症状が生じやすいことがわかりました。また、その要因は腸の上皮細胞の障害や透過性の亢進である可能性があり、このような消化管症状は、トレーニング強度が増加するほど高まることも示唆されました。

筋トレにおいても、持久性トレーニングなどと同じように、腸などの消化管に負担が生じ、吐き気などの消化管症状を誘発する可能性が示唆されたのです。

さらに、筋トレによる腸への悪影響は、ランニングなどの持久性トレーニングには認められない特殊なメカニズムがあることも明らかになってきました。

◆ 腹腔内圧の上昇が消化管を圧迫する

筋トレは他の運動に比べて腸への圧力が生じやすいとされています。

その圧力が「腹腔内圧」です。

スクワットやデッドリフトなどのリフティング動作において重要となるのが「体幹」です。

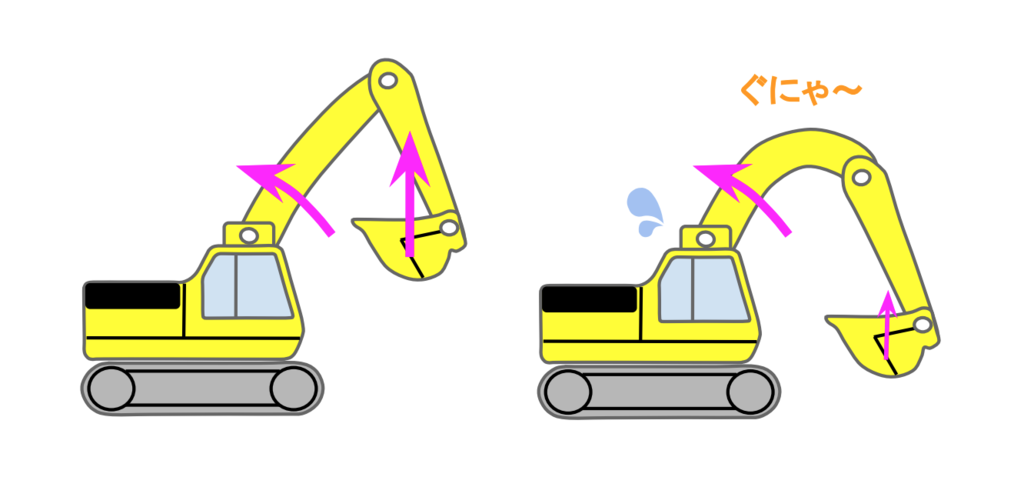

ショベルカーは軽々と重たい土をすくい上げることができますが、シャフトがぐにゃっと曲がってしまうと、すくい上げることができません。ショベルカーが軽々と土をすくい上げるためには、モーターの力をしっかりと伝達するための「シャフトの硬さ(剛性)」が重要になるのです。

これはスクワットやデッドリフトでも同じことが言えます。

リフティング動作では、モーターの役割をするのが大殿筋やハムストリングスなどの「股関節を伸ばす筋肉」です。この股関節を伸ばす力を伝達するのが体幹であり、リフティング動作のパフォーマンスを高めるためには「体幹の剛性」が重要になるのです。

リフティング動作時に体幹を伸ばす筋肉である背筋群(脊柱起立筋や広背筋など)が収縮して体幹の剛性力を高めます。さらに横隔膜や腹直筋、内外腹斜筋など腹筋群も共同して収縮することによって腹腔内圧を増加させ、体幹の安定性を高めることで背筋群を助けるように作用します。

このような背筋群による収縮と腹筋群による腹腔内圧の増加が相まって体幹の剛性力が高まり、リフティング動作を効率的に行うことができるのです。

しかしながら、腹腔内圧の上昇は体幹の剛性を高めるだけでなく、胃や腸などの消化管をも圧迫する圧力になってしまいます。

バーベルを持ち上げる際に腹腔内圧の上昇は最大になりますが、この内圧の上昇が腸を圧迫して、虚血状態にさせます。この虚血により腸の機能が低下し、透過性が亢進してしまい、腸の機能不全を生じさせます。

さらに、セット間のインターバルでは、腹腔内圧はもとのレベルにもどります。すると急速に腸へ血流が戻ります。この再灌流が吐き気の感覚の発生に寄与し、腸の上皮細胞の損傷を悪化させる可能性が示唆されています(van Wijck K, 2012)。

このようにリフティング動作による腹腔内圧の上昇と低下は、腸の虚血と再灌流を交互に生じさせることによって腸の機能不全を大きく生じさせるのです。

◆ 筋トレのあとに吐き気が生じるメカニズムと対処法

では、どのようなトレーニングが腹腔内圧を高めるのでしょうか?

この研究を行ったのがプラハ・カレル大学のBlazekらです。

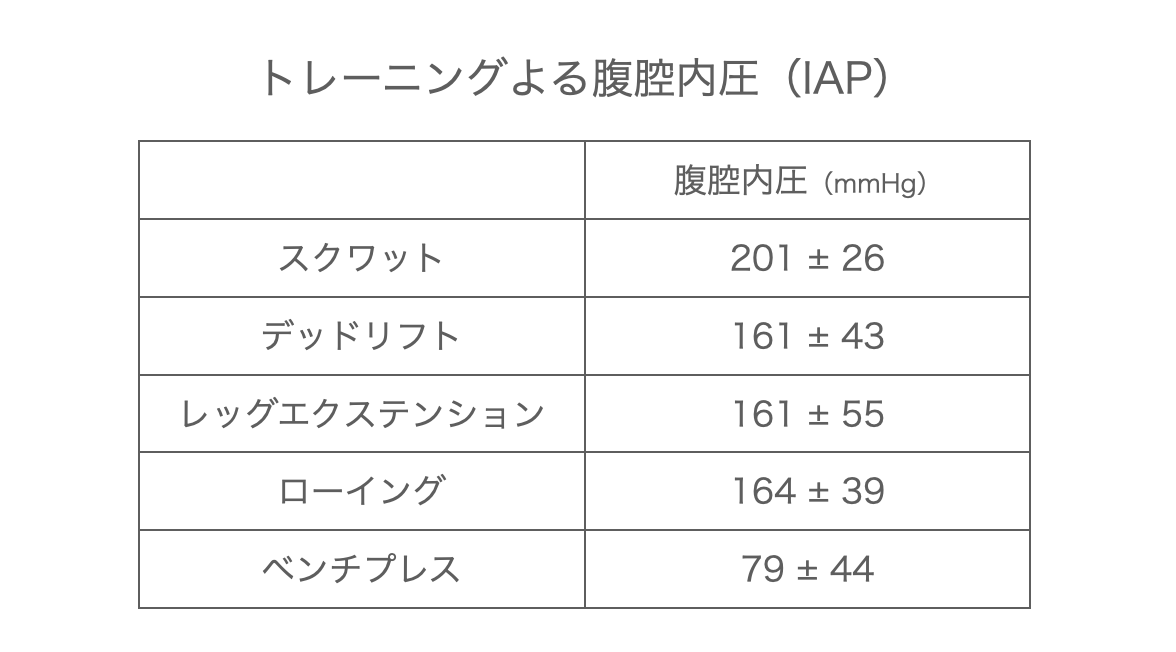

Blazekらは、高強度(最大筋力の80%)による筋トレの各種目が腹腔内圧に与える影響について調査した16件の研究報告をもとに解析するシステマティックレビューを行いました。

その結果、腹腔内圧をもっとも高めるトレーニングはスクワットであり、デッドリフトやローイング、レッグプレスも高いことが示されました。また、腹腔内圧がもっとも低いトレーニングはベンチプレスであることが示されました。

Fig.4:Blazek D, 2019より筆者作成

やはり体幹の剛性を高めるスクワットやデッドリフトはもっとも腹腔内圧が高まりやすく、またローイングやレッグプレスのように体幹を安定させて脚の多関節トレーニングを行う場合でも高まりやすいことが示唆されました。

これに対して、臥位になって行うベンチプレスはもっとも腹腔内圧が低く、スクワットの3分の1程度であることがわかりました。

ここから、筋トレをしたあとに吐き気などの消化管症状が生じるメカニズムが導き出されます。

運動をすると腸への血流量が減りやすくなります。筋トレでスクワットやデッドリフト、レッグプレスなどリフティング動作や脚の多関節トレーニングを続けて行うと、腹腔内圧の上昇と低下による虚血と再灌流が何度も繰り返され、さらに腸の機能不全を促進させます。その結果、筋トレをしたあとに腸の機能不全が残存して吐き気や下痢、食欲低下、気分不良などの消化管症状が生じやすくなるのです。

では、どのように対処すれば良いのでしょうか?

対処法についての明確なエビデンスは報告されていませんが、メカニズムをもとに考えてみましょう。

まずは、筋トレは消化管の機能不全を生じさせやすいという前提から、筋トレ直前の消化しにくい固形物の摂取は控えたほうが良いでしょう。

筋トレしたあとに吐き気などの消化管症状が生じやすい場合は、その日のトレーニングメニューを見返して、腹腔内圧が高まりやすいトレーニングが多く含まれていないか確認してみましょう。

もし、スクワットやレッグプレスなどの腹腔内圧を高めるトレーニングを連続して行っているのであれば、間に負荷を減らしたセットを取り入れたり、レッグエクステンションなどの単関節トレーニング(アイソレーション)やベンチプレスのような腕のトレーニングを入れることによって消化管を休ませるメニューを組んでみても良いかもしれません。

また、筋トレ後の1時間は腸の機能不全が残存するため消化吸収能力が低下することが報告されています(van Wijck K, 2013)。そのため、筋トレ後に消化管症状が生じやすい場合は、筋トレ後から十分な時間をおいて食事を摂取したほうが良いでしょう。

しかしながら、筋トレ直後は筋肥大の効果を高めるためのタンパク質摂取のゴールデンタイムとされています。筋トレ直後にタンパク質を摂取するのであれば、お肉を食べるのではなく、プロテインのような消化吸収しやすい食品からタンパク質を摂取することが推奨されています。

◇ ダイエットの最新エビデンスをまとめた著書です!

◇ 筋トレのエビデンスをまとめた著書です!

◆ 筋トレの科学シリーズ

シリーズ①:筋肉を増やすための栄養摂取のメカニズムを理解しよう

シリーズ②:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう

シリーズ③:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取タイミングを知っておこう

シリーズ④:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう

シリーズ⑤:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取を知っておこう

シリーズ⑥:筋トレの効果を最大にする就寝前のプロテイン摂取の方法論

シリーズ⑦:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)について知っておこう

シリーズ⑧:筋トレの効果を最大にする運動強度(負荷)の実践論

シリーズ⑨:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう

シリーズ⑩:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間について知っておこう

シリーズ⑪:筋トレの効果を最大にするトレーニングの頻度について知っておこう

シリーズ⑫:筋トレの効果を最大にするタンパク質の品質について知っておこう

シリーズ⑬:筋トレの効果を最大にするロイシンについて知っておこう

シリーズ⑭:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ

シリーズ⑮:筋トレの効果を最大にするベータアラニンについて知っておこう

シリーズ⑯:いつまでも若々しい筋肉を維持するためには筋トレだけじゃ不十分?

シリーズ⑰:筋トレの効果を最大にするセット数について知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑱:筋トレとアルコール摂取の残酷な真実

シリーズ⑲:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取量を知っておこう(2017年7月版)

シリーズ⑳:長生きの秘訣は筋トレにある

シリーズ㉑:筋トレの最適な負荷量を知っておこう(2017年8月版)

シリーズ㉒:筋トレが不安を解消するエビデンス

シリーズ㉓:筋肉量を維持しながらダイエットする方法論

シリーズ㉔:プロテインの摂取はトレーニング前と後のどちらが効果的?

シリーズ㉕:筋トレの前にストレッチングをしてはいけない理由

シリーズ㉖:筋トレの効果を最大にするウォームアップの方法を知っておこう

シリーズ㉗:筋トレの効果を最大にするセット間の休憩時間を知っておこう(2017年9月版)

シリーズ㉘:BCAAが筋肉痛を回復させるエビデンス

シリーズ㉙:筋トレの効果を最大にするタマゴの正しい食べ方

シリーズ㉚:筋トレが睡眠の質を高める〜世界初のエビデンスが明らかに

シリーズ㉛:筋肉の大きさから筋トレをデザインしよう

シリーズ㉜:HMBが筋トレの効果を高める理由~国際スポーツ栄養学会のガイドラインから最新のエビデンスまで

シリーズ㉝:筋トレの効果を高める最新の3つの考え方〜Schoenfeld氏のインタビューより

シリーズ㉞:筋トレによって脳が変わる〜最新のメカニズムが明らかに

シリーズ㉟:ホエイプロテインは食欲を抑える〜最新のエビデンスを知っておこう

シリーズ㊱:筋トレが病気による死亡率を減少させる幸福な真実

シリーズ㊲:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜現代の科学が示すひとつの答え

シリーズ㊳:筋トレとアルコールの残酷な真実(続編)

シリーズ㊴:筋トレの効果を最大にする「関節を動かす範囲」について知っておこう

シリーズ㊵:筋トレが続かない理由〜ハーバード大学が明らかにした答えとは?

シリーズ㊶:筋トレと遺伝の本当の真実〜筋トレの効果は遺伝で決まる?

シリーズ㊷:エビデンスにもとづく筋肥大を最大化するための筋トレ・ガイドライン

シリーズ㊸:筋トレしてすぐの筋肥大は浮腫(むくみ)であるという残念な真実

シリーズ㊹:時間がないときにやるべき筋トレメニューとは〜その科学的根拠があきらかに

シリーズ㊺:筋トレの効果を最大にする新しいトレーニングプログラムの考え方を知っておこう

シリーズ㊻:筋トレは心臓も強くする〜最新のエビデンスが明らかに

シリーズ㊼:プロテインは骨をもろくする?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ㊽:コーヒーが筋トレのパフォーマンスを高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊾:睡眠不足は筋トレの効果を低下させる~その科学的根拠を知っておこう

シリーズ㊿:イメージトレーニングが筋トレの効果を高める〜その科学的根拠を知っておこう

シリーズ51:筋トレ後のアルコール摂取が筋力の回復を妨げる?〜最新の研究結果を知っておこう

シリーズ52:筋トレ後のタンパク質の摂取は「24時間」を意識するべき理由

シリーズ53:筋トレが高血圧を改善させる〜その科学的根拠を知っていこう

シリーズ54:ケガなどで筋トレできないときほどタンパク質を摂取するべきか?

シリーズ55:筋トレは脳卒中の発症リスクを高めるのか?〜筋トレによるリスクを知っておこう

シリーズ56:筋トレを続ける技術〜意志力をマネジメントしよう

シリーズ57:筋トレ後にプロテインを飲んですぐに仰向けに寝てはいけない理由

シリーズ58:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか問題

シリーズ59:筋トレの効果を最大にする食品やプロテインの選ぶポイントを知っておこう

シリーズ60:ベンチプレスをするなら大胸筋損傷について知っておこう

シリーズ61:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取パターンを知っておこう(2018年4月版)

シリーズ62:筋トレ後のタンパク質摂取に炭水化物(糖質)は必要ない?

シリーズ63:ホエイ・プロテインと筋トレ、ダイエット、健康についての最新のエビデンスまとめ

シリーズ64:筋トレの効果を最大にする「牛乳」の選び方を知っておこう

シリーズ65:そもそもプロテインの摂取は筋トレの効果を高めるのか?

シリーズ66:筋力を簡単にアップさせる方法~筋力と神経の関係を知っておこう

シリーズ67:筋力増強と筋肥大の効果を最大にするトレーニング強度の最新エビデンス

シリーズ68:筋トレは疲労困憊まで追い込むべきか?〜最新のエビデンスを知っていこう

シリーズ69:筋トレで疲労困憊まで追い込んではいけない理由(筋力増強編)

シリーズ70:筋トレで筋肥大の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ71:筋トレで筋力増強の効果を最大にする「運動のスピード」を知っておこう

シリーズ72:ネガティブトレーニングは筋肥大に効果的なのか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ73:筋トレを続ける技術〜お金をもらえれば筋トレは継続できる?

シリーズ74:プロテインは腎臓にダメージを与える?〜ハーバード大学の見解と最新エビデンス

シリーズ75:筋トレによる筋肥大の効果は強度、回数、セット数を合わせた総負荷量によって決まる

シリーズ76:筋トレの効果を最大にするタンパク質の摂取方法まとめ(2018年8月版)

シリーズ77:筋トレとHMBの最新エビデンス(2018年8月版)

シリーズ78:筋トレによる筋肉痛にもっとも効果的なアフターケアの最新エビデンス

シリーズ79:筋肥大のメカニズムから筋トレをデザインしよう

シリーズ80:筋トレの効果を最大にする週の頻度(週に何回?)の最新エビデンス

シリーズ81:筋トレ後のクールダウンに効果なし?〜最新のレビュー結果を知っておこう

シリーズ82:筋トレの総負荷量と疲労の関係からトレーニングをデザインしよう

シリーズ83:筋トレのパフォーマンスを最大にするクレアチンの最新エビデンス

シリーズ84:筋トレのあとは風邪をひきやすくなる?〜最新エビデンスと対処法

シリーズ85:筋トレのパフォーマンスを最大にするカフェインの最新エビデンス

シリーズ86:筋トレとグルタミンの最新エビデンス

シリーズ87:筋トレとアルギニンの最新エビデンス

シリーズ88:筋トレとシトルリンの最新エビデンス

シリーズ89:筋トレするなら知っておきたいサプリメントの最新エビデンスまとめ

シリーズ90:筋トレをするとモテる本当の理由

シリーズ91:高タンパク質は腎臓にダメージを与えない〜最新エビデンスが明らかに

シリーズ92:筋トレするなら知っておきたい食事のキホン〜ハーバード流の食事プレート

シリーズ93:筋トレを続ける技術〜マシュマロ・テストを攻略しよう

シリーズ94:スクワットのフォームの基本を知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ95:スクワットのフォームによって筋肉の活動が異なる理由【スクワットの科学】

シリーズ96:スクワットの効果を最大にするスタンス幅と足部の向きを知っておこう【スクワットの科学】

シリーズ97:ベンチプレスのフォームの基本を知っておこう【ベンチプレスの科学】

シリーズ98:ヒトはベンチプレスをするために進化してきた【ベンチプレスの科学】

シリーズ99:デッドリフトのフォームの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ100:デッドリフトのリフティングの基本を知っておこう【デッドリフトの科学】

シリーズ101:筋トレを続ける技術~脳をハックしよう!

シリーズ102:腕立て伏せの回数と握力から心臓病のリスクを知ろう!

シリーズ103:筋トレは朝やるべきか、夕方やるべきか?〜最新エビデンスを知っておこう

シリーズ104:筋トレによる筋肥大の効果は「週のトレーニング量」で決まる!【最新エビデンス】

シリーズ105:筋トレをすると「頭が良くなる」という最新エビデンス

シリーズ106:シトルリンは筋トレのパフォーマンスを高める【最新エビデンス】

シリーズ107:筋トレの休憩時間にやるべきこと、やってはいけないこと【最新エビデンス】

シリーズ108:筋トレ前の炭水化物(糖質)の摂取は必要ない?【最新レビュー】

シリーズ109:筋トレは週に〇〇セット以上行うと効果が減る?【最新レビュー】

シリーズ110:イケメンでない僕たちが筋トレをすべき理由

シリーズ111:筋トレは病気による死亡率を減らしてくれる【世界初のエビデンス】

シリーズ112:コラーゲンの摂取が筋トレの効果を高める【最新トピックス】

シリーズ113:スクワットで「膝をつま先より前に出してはいけない」という間違い【スクワットの科学】

シリーズ114:筋トレ後の水風呂が筋肥大の効果を減少させる?【最新トピックス】

シリーズ115:【牛乳vs牛肉】筋トレの効果を最大にする食品について知っておこう!

シリーズ116:太ると筋トレの効果が減ってしまう!?【最新トピックス】

シリーズ117:女性は男性よりも筋トレの効果が高いという最新エビデンス

シリーズ118:筋トレで筋力をアップさせるための最小のトレーニング量を知っておこう!【最新エビデンス】

シリーズ119:筋トレとHMBの最新エビデンス【2020年版】

シリーズ120:科学的に正しい自己啓発法を知っておこう!【筋トレ編】

シリーズ121:ダイエットすると筋肉量や筋力が減ってしまう科学的根拠を知っておこう!

シリーズ122:筋肉を減らさない科学的に正しいダイエット方法を知っておこう!【食事編】

シリーズ123:筋肉を減らさずにダイエットするならタンパク質の摂取量を増やそう!

シリーズ124:ダイエット後のリバウンドを防ぐ「筋トレの方法論」を知っておこう!

シリーズ125:筋トレによる筋肥大の効果を最大化する「重量(強度)」の最新エビデンス【2021年版】

シリーズ126:タンパク質の摂取タイミングは「筋トレの前と後」のどちらが効果的か?

シリーズ127:睡眠前のタンパク質の摂取が筋トレによる筋肥大を最大化させる【最新エビデンス】

シリーズ128:筋トレによる筋肥大と除脂肪の効果を最大にする「プロテインの摂取パターン」を知っておこう!

シリーズ129:「脂肪を減らし、筋肉を増やすこと」がもっとも病気による死亡率を減少させる

シリーズ130:科学が明らかにした「モテるボディの絶対条件」を知っておこう!

シリーズ131:筋トレには「腹部を引き締める」除脂肪の効果がある!?

シリーズ132:筋トレによる筋肥大の効果を減らさずに除脂肪するためのエネルギー摂取量の考え方

シリーズ133:筋トレしながら筋肉量を維持して脂肪量を減らす「減量のペース」を知っておこう!

シリーズ134:筋トレで減量するなら注意したい「利用可能エネルギー量の不足」について知っておこう!

シリーズ135:筋トレやダイエットをするなら自分の「エネルギー必要量」を知っておこう!

シリーズ136:筋トレによる筋肥大の効果を最大化する「最適なエネルギー摂取量」を知っておこう!

シリーズ137:筋トレで減量が辛いときには「ダイエットブレイク」を取り入れてみよう!

シリーズ138:筋トレ前の炭水化物(糖質)の摂取は必要ない?【2022年版】

シリーズ139:筋トレするなら知っておきたいオメガ3の効果と摂取タイミング

シリーズ140:筋トレ後にタンパク質+炭水化物(糖質)を摂取しても筋肥大の効果はアップしない

シリーズ141:ほうれん草(緑葉野菜)を食べると筋トレのパフォーマンスがアップする最新エビデンス

シリーズ142:筋トレのあとに吐き気などの消化管症状が生じるメカニズムと対処法を知っておこう!

◆ 参考文献

van Wijck K, et al. Exercise-induced splanchnic hypoperfusion results in gut dysfunction in healthy men. PLoS One. 2011;6(7):e22366.

Chantler S, et al. The Effects of Exercise on Indirect Markers of Gut Damage and Permeability: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med. 2021 Jan;51(1):113-124.

Peters HP, et al. Gastrointestinal symptoms in long-distance runners, cyclists, and triathletes: prevalence, medication, and etiology. Am J Gastroenterol. 1999 Jun;94(6):1570-81.

Hart TL, et al. Resistance Exercise Increases Gastrointestinal Symptoms, Markers of Gut Permeability, and Damage in Resistance-trained Adults. Med Sci Sports Exerc. 2022 May 25.

van Wijck K, et al. Physiology and pathophysiology of splanchnic hypoperfusion and intestinal injury during exercise: strategies for evaluation and prevention. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012 Jul 15;303(2):G155-68.

Blazek D, et al. Systematic review of intra-abdominal and intrathoracic pressures initiated by the Valsalva manoeuvre during high-intensity resistance exercises. Biol Sport. 2019 Dec;36(4):373-386.

van Wijck K, et al. Dietary protein digestion and absorption are impaired during acute postexercise recovery in young men. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2013 Mar 1;304(5):R356-61.